| 원하는 공간ㆍ모양 가능한 리튬전지 개발 | |

| 2015-09-01 | |

|

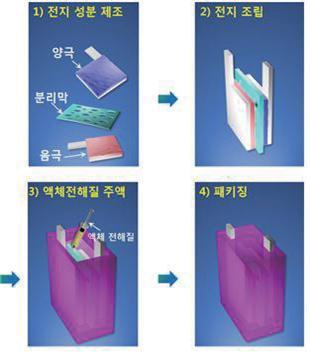

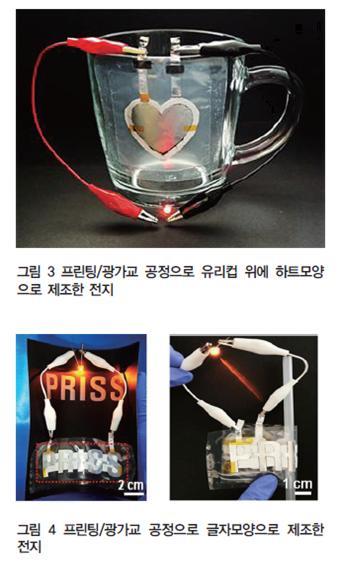

원하는 공간ㆍ모양 가능한 리튬전지 개발 다양한 디자인의 차세대 전자기기 구현에 기여 미래창조과학부(장관 최양희)는 “국내 연구진이 어떠한 전자기기에나 원하는 모양으로 얇게 입힐 수 있는 리튬이온전지를 개발했다”고 밝혔다. 울산과학기술대학교 이상영 교수, 김세희, 최근호 연구원 등은 별도의 전지공간이 필요 없는 신개념 리튬이차전지를 개발하기 위한 연구를 미래창조과학부가 지원하고 있는 기초연구사업(중견연구자지원)과 교육부의 BK21플러스사업을 통해 수행했으며, 이번 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 나노레터스(Nano Letters)지 8월 12일자에 게재됐다. 전자기기 내 별도의 전지 넣을 공간 불필요 입는 컴퓨터, 휘어지는 디스플레이, 두루마리 전자종이 등 미래 웨어러블 기기 및 사물인터넷 등을 작동시키는데 필요한 전원으로서, 다양한 모양으로 쉽게 변형이 가능한 플렉서블전지가 크게 주목받고 있다. 현재 상업화된 리튬이차전지는 쉬트 형태의 양극, 음극 및 분리막을 서로 포개어 모은 후, 정해진 규격의 포장재 케이스에 넣고 액체전해질을 주입하는 방식으로 제조하고 있다. 하지만, 이러한 기존 전지구조로는 앞서 언급한 다양한 디자인을 요구하는 차세대 기기들의 전원으로 적용되는 데 많은 한계를 보이고 있는 실정이다. 이러한 기존 전지구조 한계로 인해, 스마트폰을 포함한 전자기기들은 전지가 삽입될 공간을 미리 확보하는 형태로 설계되어 있으며, 이러한 문제로 인해 전자기기의 다양한 디자인 구현에 많은 어려움이 있는 실정이었다.  간단한 프리팅 공정으로 제조 이번 연구에서는 원하는 사물 위에 간단한 프린팅공정으로 전지를 직접 제조함으로써, 기존 기술로 구사하기 어려운 수준의 디자인 다양성이 확보된 신개념 플렉서블 리튬이차전지를 개발할 수 있었다. 이러한 특징으로 인해 원하는 사물 어디에서나 원하는 모양으로 전지를 쉽게 제조할 수 있으며, 이를 통해 기기 내에 별도의 배터리 공간을 미리 확보하지 않은 상태에서도 기기를 작동시킬 수 있는 전지 솔루션을 제공할 수 있을 전망이다. 이번 연구에서는 전극 활물질 입자, 도전재 입자에 기존의 바인더 대신 전해질을 섞어 점도 높은 전극을 만들고, 고비점 전해질과 광가교 모노머에 나노 입자를 섞어 ‘조청’과 같은 흐름 특성을 갖는 전해질을 제조했다. 이 물질들을 원하는 사물 위에 직접 음극-전해질-양극 순서로 순차적으로 프린트하되 각각의 프린팅 후 광가교반응을 이용하여 1분 이내의 짧은 시간동안 자외선에 노출시켜 고체화시킴으로써 우수한 디자인 다양성을 갖는 기기일체형 형상 순응전지를 구현했다. 기기 일체형 형상 순응전지는 기존전지와 달리 △분리막을 사용하지 않고, △양극, 음극 및 전해질이 프린팅이 가능한 점도를 가지며 △자외선 조사에 의해 쉽게 고체화되는 특성으로 인해, 마치 포장재 표면에 원하는 문양을 프린팅 하듯 다양한 사물 위에서 수 분 이내의 짧은 시간 내에 직접 전지를 제조함으로써, 궁극적으로 사물과 전지가 형태적으로 일체화된 제품을 만들 수 있다. 이러한 장점으로 인해 유리컵, 안경 등 원하는 사물위에서 하트 모양, 글자 모양 등을 갖는 충방전이 가능한 전지를 세계 최초로 개발한 점이 큰 기술적 특징이다. 또한, 액체 전해질을 이용하는 기존 리튬이차전지에서 필수적으로 요구되어 온 분리막을 없앴을 수 있고, 전해질을 액체가 아닌 고체형태로 사용하기 때문에 기존 전지보다 현저히 개선된 안전성을 기대할 수 있다. 이와 함께 지름 5mm막대에 반복적 으로 감았을 경우에도 전지 폭발 없이 성능이 그대로 유지되는 우수한 플렉서블 특성을 확보했다.  착용형 기기 및 사물인터넷 시대 앞당길 것 프린팅 공정으로 유리컵, 안경 등 원하는 사물 어디에나 글자, 하트 모양 등 다양한 형태의 전지를 기기별 특성에 맞게 빠르고 저렴하게 제작할 수 있는 ‘기기맞춤형 얇고 휘어지는 리튬 전지’ 원천기술을 확보했다는데 의미를 둘 수 있다. 기존 전지에서 필수적으로 요구되는 전해액 주입 공정 및 분리막이 필요 없으며, 지름 5mm막대에 반복적으로 감았을 때도 폭발 없이 성능이 유지될 만큼 유연한 특성의 우수한 성능을 구현할 수 있다. 또한, 현재의 노트북, 휴대폰에서 요구되는 별도의 전지 공간이 필요 없게 되어 착용형 기기 등에 쉽게 접목될 수 있으며 사물인터넷 시대를 앞당길 것으로 기대되고 있다. 한편, 이번 연구에 참여한 이상영 교수는 “착용형기기 및 사물인터넷 시대를 여는 데 있어 가장 큰 걸림돌 중의 하나였던 전원 공간 문제를 해결할 수 있게 됐으며, 이를 통해 차세대 전자 기기들을 다양한 디자인으로 구현하는 데에도 중요한 기여를 할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

< Energy News > |

|

-

도호쿠전기보안협회, 형광등 안정기 종류 판별장치의 개발

도호쿠전기보안협회형광등 안정기 종류 판별장치의 개발본 개발제품은 형광등 안정기의 종류를 용이하게 판별(인버터식 형광등 안정기와 기존식 형광등 안정기의 판별)할 수 있는 검사 장치이다. 형광관에 본 개발기

2015-08-01 -

전기절연용 점착테이프의 탄생과 발전

닛토덴코(日東電工)㈜전기절연용 점착테이프의 탄생과 발전전기절연은 전력 의존도가 높은 현대사회를 지탱해주는 중요한 기술 중 하나이다. 이 기술은 전력분야는 물론, 전자기기, 가전, 주택, 자동차 등 많은 분야

2015-07-01 -

가변속 발전기의 원리와 효과 - 변속이 가져오는 계통운용의 이점

가변속 발전기의 원리와 효과변속이 가져오는 계통운용의 이점가변속 발전기술은 기계적 에너지를 이용해 전력을 저장하는 것으로서 향후 그 필요성은 점차 높아질 것으로 전망되고 있다. 본고에서는 △가변속 양수발

2015-06-01 -

데이터센터 내의 직류급전

데이터센터 내의 직류급전데이터센터란 컴퓨터 시스템과 통신장비, 저장장치인 스토리지 등이 설치된 시설을 말한다. 데이터센터는 빅데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라로서 대규모 전력을 필요로 한다. 데이

2015-05-01 -

㈜칸덴코, 변압기 내진장치의 개발

㈜칸덴코변압기 내진장치의 개발최근 지진에 의한 피해와 안전 문제가 부각되면서 대형 상업시설 및 사무실 빌딩, 고층 아파트 등의 건물에 면진화(내진화) 대책이 진행되고 있으며, 대도시권에서의 전기설비 내진화

2015-05-01

-

유쿠마, 전기자동차 및 스마트폰을 위한 세계 초고속 충전 기술 구현

유쿠마, 전기자동차 및 스마트폰을 위한 세계 초고속 충전 기술 구현스마트폰 또는 전기자동차 충전용 배터리 및 충전 솔루션, 8~12분 내에 0%에서 100%로 충전. 현재 제조전 단계유쿠마(Yukuma)가 소비자가전, 에너

2017-11-16 -

인피니언, 비용 효율적인 LED 헤드라이트 구현… LITIX™ LED 드라이버 제품군 출시

인피니언, 비용 효율적인 LED 헤드라이트 구현… LITIX™ LED 드라이버 제품군 출시자동차 헤드라이트에 LED를 사용하면 에너지를 절감할 수 있고 매트릭스 빔이나 레이저 상향등 같은 새로운 조명 디자인

2017-01-23 -

VSquare/R, 에너지 절감과 친환경 구현하는 새로운 자체 기술 개발

VSquare/R, 에너지 절감과 친환경 구현하는 새로운 자체 기술 개발사용자는 최대의 전기 에너지 30% 절감VSquare/R이 가전제품, 산업용 장비 등 AC 모터를 사용하는 거의 모든 제품의 제조사들을 위한 새로운 자체 기

2016-11-04 -

LG유플러스-서울시 ‘에너지 자립도시, 서울’ 구현에 두 손 맞잡아

LG유플러스-서울시‘에너지 자립도시, 서울’ 구현에 두 손 맞잡아에너지를 아끼고 이웃 사랑도 실천하는 에너지절약 및 사회공헌 활동을 위해 LG유플러스와 서울시가 두 팔을 걷고 나섰다. LG유플러

2016-02-02 -

업계 최고 수준인 160lm 이상의 광속 구현/높은 광효율의 백색 파워 LED - TL1L4 Series

업계 최고 수준인 160lm 이상의 광속 구현/높은 광효율의 백색 파워 LEDTL1L4 Series 도시바 코퍼레이션 산하 반도체/스토리지 제품 사업부(Semi-conductor & Storage Products Company)는 높은 광효율의 백

2015-03-01