| [국내] 실리콘 나노선 이용 고효율 태양전지 개발 - 나노 크기 실리콘 소재로 태양광을 전기로 변환 | |

| 2012-04-10 | |

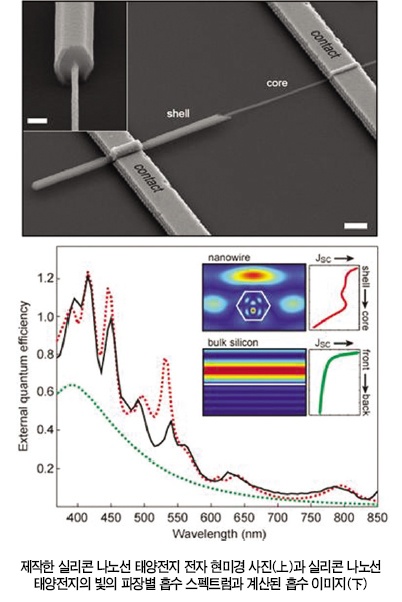

미래 대체 에너지원으로 각광받는 실리콘 태양전지는 재료비 대비 고효율 소자 제작이 현재 큰 관심사다. 이를 위한 주요 과제로 고품위 물질 구현을 통한 전기적 특성 향상, 광 수집 효율 증대 방안 등을 꼽는다. Bottom-up 방식의 실리콘 나노선 태양전지는 일반적인 식각 과정이 불필요하므로 재료절감뿐만 아니라 합성 과정 중 물질의 치환이 쉬워 다양한 기능의 소자를 구현할 수 있다. 하지만 지금까지 실리콘 나노선 연구는 고품위 실리콘 재현의 어려움으로 말미암아 고효율 태양전지 소자 실현이 사실상 불가능했다. 연구에서 CVD 방식을 통해 육각기둥 형태의 고품위 단결정 실리콘 나노선을 성장하고, 그 과정 중에 내부 코어, 중간 껍질, 외곽 껍질 층에 각기 다른 도펀트Dopant(반도체에 첨가하는 미세 불순물)를 적용한 p-i-n형 단일 나노선 태양전지 구현에 성공했다. 개발한 실리콘 나노선의 물질 특성을 조사하고자 투과 전자 현미경으로 나노선 단면 촬영과 격자 구조를 분석했으며, 이를 통해 성장한 나노선이 고품위 단결정 실리콘 재질로 이뤄졌음을 확인했다. 또한, 성분 분석 장치를 통해 나노선 내부의 코어와 각 껍질 층이 성장 과정 중에 의도했던 도펀트로 채워졌음을 증명했다. 실리콘 나노선은 외곽 껍질의 일부분을 식각해 코어 부분을 드러내고, 코어가 드러나지 않은 외곽 껍질과 내부 코어 각각에 n형과 p형 전극을 올리면 태양전지 소자로 작동한다. 제작한 단결정 실리콘 나노선 태양전지 소자의 I-V 특성 측정 결과 0.5V 개방 전압(Open-Circuit Voltage)과 1fA 이하 누설전류(Leakage Current) 특성을 기록했다. 개방 전압은 태양전지 양 극단에 추가적인 전류를 주입하지 않을 때 걸리는 전위차로, 이상적인 개방 전압의 최대치는 해당 반도체 물질의 밴드 갭 에너지와 동일하며, 개방 전압이 높을수록 태양전지의 효율이 증가한다. 누설 전류는 반도체 접합 부분 외의 영역을 따라 이동하는 전류로, 물질의 불순물이 높을수록 누설 전류량이 증가한다. 이는 현재까지 보고된 나노선 태양전지 소자 중 최고 값이며, 범위를 산업에서 개발하는 박막형 실리콘 태양전지로 확장하더라도 동등한 수준에 근접한 것이다. 단결정 실리콘은 낮은 물질을 흡수하기에 전류 밀도가 작다. 하지만 이 연구의 실리콘 나노선은 크기가 약 300㎚에 불과함에도 그 자체로 미세 공진기로 작동하며, 공진기 내에 존재하는 공진 모드와 입사하는 태양광 사이의 강한 상호 작용을 통해 높은 광 수집 효율을 기대할 수 있다. 연구에서 스펙트럼분석과 전자기 계산을 통해 나노선 내부에 존재하는 공진 모드의 존재를 입증했으며, 실제로 실리콘 나노선은 같은 두께의 박막형 구조에 비해 약 2배이상 증가한 전류 밀도를 기록했다. 연구에서 실리콘 나노선 소자의 전류 밀도를 향상하고자 나노선을 수직 방향으로 두 층까지 쌓았으며, 이를 통해 약 25㎃/㎠ 전류 밀도를 기록했다. 전자기 계산 결과 동일 방식으로 1㎛ 두께까지 나노선을 적재하면 약 13%의 효율을 보인다. 이는 현재 개발한 박막형 태양전지 소자의 수준을 훨씬 뛰어 넘는 것이다. 실리콘 나노선을 이용한 태양전지 개발은 CVD방식을 통해 개별 나노선을 이루는 물질을 자유롭게 조작하고, 빛의 파장보다 작은 크기의 공진기가 갖는 고유한 공진 모드 특성으로 향후에도 활발한 연구가 이어질 전망이다. 용어 따라잡기 나노선(Nano Wwire) : 수십∼수백㎚ 굵기를 가지며, 반도체 물질로 이뤄진 머리카락 형태의 나노 구조체. 화학 증기 증착(Chemical Vapor Deposition) : 기판 위에 촉매에 해당하는 금속 물질(주로 금을 사용)을 배열한 뒤, 고온튜브 내에 반도체 물질을 구성하는 기체를 주입하면 촉매 주위로 결정성을 가진 반도체 물질이 성장되는 방식. 개방 전압(Open Circuit Voltage) : 태양전지 양 극단에 추가적인 전류를 주입하지 않을 때 걸리는 전위차. 이상적인 개방전압의 최대치는 해당 반도체 물질의 밴드 갭 에너지와 동일하며, 개방 전압이 높을수록 태양전지의 효율이 증가한다. 누설 전류(Leakage Current) : 반도체 접합 부분 외의 영역을 따라 이동하는 전류로 물질의 불순물이 높을수록 누설전류량이 증가한다. 공명(Resonance) : 빛이 특정 모양을 가진 구조체 내에 입사됐을 때, 그 구조체 내에서 빛이 진행 또는 반사하며 특정파장을 가진 빛이 증폭되는 현상.

< Energy News > |

|

-

아사히맥주㈜, 맥주 공장에서 열 · 전기 에너지 절약

아사히맥주㈜ 홋카이도 공장은 삿포로 시내에 있는 유일한 대형 맥주 공장이다. 1966년 4월 조업을 시작했으며, 2001년 주요 설비를 리뉴얼했다.환경 보전 활동으로 1998년 폐기물 재자원화 100%를 달성했으며, 2000

2012-04-10 -

[후쿠시마 원전 사고 발생 1주년 ③] 한국, 원전 강국의 꿈 접을 수 없어 - 성장 못잖게 분배와 안전에도 관심을

우리나라는 세계에서 다섯 번째로 많은 원전 보유국으로, 원자로 21기(시설 용량 18.7GW)를 가동하고 7기를 건설 중이다. 원전은 전체 전력 공급에서 약 31%를 차지할 정도로 중요한 역할을 한다. 정부는 2008년 8·

2012-04-09 -

[후쿠시마 원전 사고 발생 1주년 ②] 후쿠시마 원전 사고 후 세계 동향은, 2030년 세계 원전 시설 용량 현재보다 70% 증가

후쿠시마 1원전 사고 이후 원전을 운영하는 국가 중 독일은 2022년까지, 스위스는 2034년까지 원전을 폐지하겠다고 선언했으며, 나머지 대부분의 국가는 신규 원전 건설을 재검토하거나 기존 원전 정책을 그대로 유지

2012-04-09 -

[후쿠시마 원전 사고 발생 1주년 ①] 일본, 원전 건설 포함 에너지 기본 계획 백지화 - 에너지 정책 원전에서 신재생에너지로 전환

일본은 1973년 1차 석유 파동 이후 부족한 에너지원을 충당하고자 원자력발전소 건설에 매진한 결과, 미국과 프랑스 다음으로 세계 3위의 원전 보유국으로 자리했다. 여기에서 더 나아가 2005년 교토의정서 발효 이후

2012-04-09 -

비상 발전기 및 소방 전원 보존형 발전기의 설계와 시공 방법

비상용 발전기는 화재 안전을 위해 정직한 설계와 시공이 요구된다.비상 발전기는 화재 또는 비화재 상황에서 정전 발생 시 소방 시설과 비상 시설에 비상 전원을 안정적으로 공급해 화재를 진압하거나 건축물의 기본

2012-04-04

-

전기안전공사, 국내 최초 ‘내부감사 및 위험관리 품질시스템’ 국제인증

한국전기안전공사(감사 한상옥)가 영국계 글로벌 인증기관인 로이드인증원(Lloyd's Register Quality Assurance)로부터 국내 공공기관 가운데 처음 ‘감사 품질 평가’에 관한 국제공인을 취득했다고 12일 밝혔다.

2018-01-12 -

LS산전, 국내 최대 규모 청풍호 수상 태양광발전소 준공

LS산전이 국내 최대 규모 태양광 발전소를 성공적으로 구축, 이 분야 EPC 사업자로서의 역량을 다시 한 번 증명해냈다. LS산전은 지난 21일 K-water의 3MW 규모 충주다목적댐 청풍호 수상 태양광발전소 사업자로서 건

2017-12-21 -

남동발전, 국내 최초 상업용 해상풍력발전시대 열다

한국남동발전(사장 직무대행 손광식)이 제주 탐라해상풍력발전단지를 성공적으로 완공, 국내 최초 상업용 해상풍력발전단지 시대를 열었다. 남동발전은 17일 제주시 한경면 두모리 탐라해상풍력발전㈜에서 탐라해상풍

2017-11-24 -

효성, 국내 최대 태양광 연계 ESS 성공적 준공

효성이 한국남동발전 영흥본부 태양광발전단지에 국내 최대 용량의 태양광발전 연계 ESS를 설치 완료하고 본격적인 운영에 나선다고 최근 밝혔다. 이번에 설치된 ESS는 효성의 노하우가 집약된 PMS(전력제어시스템),

2017-10-12 -

국내 최대 규모의 광융합엑스포_국제 LED & OLED EXPO 2017

국내 최대 규모의 광융합엑스포국제 LED & OLED EXPO 2017올해로 15회째를 맞이하는 국제 LED & OLED 엑스포와 국제광산업전시회의 통합으로 “국제광융합엑스포”가 개최됐다. 국제 LED & OL

2017-08-01