-

[분산형 전원, 열병합발전 ⑤] 구역전기 사업 득과 실은… 제도 개선 통한 조기 정착

구역전기 사업이란, 민간 발전 사업자가 3만 5000㎾ 이하 발전 설비를 이용해 생산한 열과 전기를 특정 구역 내 소비자에게 직접 공급하는 종합 에너지 사업이다. <전기사업법>에 구체적으로 명시하지 않

2012-01-11 -

[분산형 전원, 열병합발전 ④] 국내 최초 집단에너지 공급, SH공사 집단에너지사업단 목동 열병합발전소

집단에너지 하면 사람들 대부분은 열(난방)만 떠올린다. 집단에너지 사업인 지역 냉난방, 산업단지 집단에너지, 구역형 집단에너지 모두 열과 전기를 공급하는 사업임에도, 전기는 으레 한전 발전 자회사만 생

2012-01-11 -

[분산형 전원, 열병합발전 ③] 저탄소 녹색 성장의 첨병, 집단에너지 사업 _ 현실적이고 실효성 있는 정책 마련을

우리나라는 2009년 기준 에너지 소비량이 2억 2700만toe로 세계 10위며, 석유 소비량은 8위, 전력 소비량은 9위다. 또한, CO2는 전 세계 배출량의 1.7%를 차지한다. 더욱이 공급 에너지의 96%를 수입에 의존하

2012-01-11 -

[분산형 전원, 열병합발전 ②] 덴마크 에너지 자립 정책 성공 키워드 _ 발전량 50% 이상을 열병합발전으로

1970년대 세계적인 오일 쇼크를 겪을 때만 해도 우리나라와 상황이 별반 다를 게 없던 덴마크. 에너지 자립국으로 우뚝 선 지금, 부러움의 대상으로 바뀌었다. 덴마크 에너지 정책의 성공 요인은 무엇일까. 석

2012-01-11 -

[분산형 전원, 열병합발전 ①] 전력 대란으로 부상한 열병합발전, 연료 사용량 CO2 Down, 에너지 효율 Up

천연 자원 상태의 1차 에너지를 효율적으로 이용하는 발전 시스템으로 주목 받는 것이 전기와 열을 동시에 생산하는 분산형 전원으로서의 '열병합발전(CHP : Combined Heat and Power Generation

2012-01-10

-

[국가 기간산업의 혈맥, 케이블 Cable ④] 케이블 점검 항목

전력 케이블을 비롯한 전기 설비는 장기간 사용하면 사용 중에 받는 갖가지 스트레스와 경년 열화로 전기 성능이 떨어져 계속 사용하는 것이 어려워진다. 스트레스와 열화를 초래하는 요인에 전기적, 열적, 화

2012-03-08 -

[국가 기간산업의 혈맥, 케이블Cable ③] 전력망 폭주 해결사, 초전도 케이블 태동, 보급 확산의 관건, 경제성

미국에서 초전도 케이블이 태동한 배경을 보면 우리나라와 크게 다르지 않았다. 2000년대 중반 미국 전역의 전력 회사는 늘어나는 전력 수요에 맞춰 전력망을 신규로 설치해야 함에도 민원 문제로 이러지도 저

2012-03-08 -

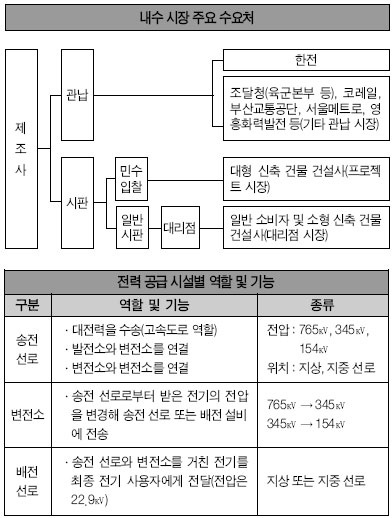

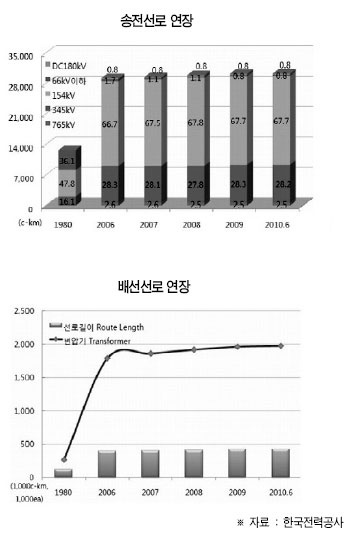

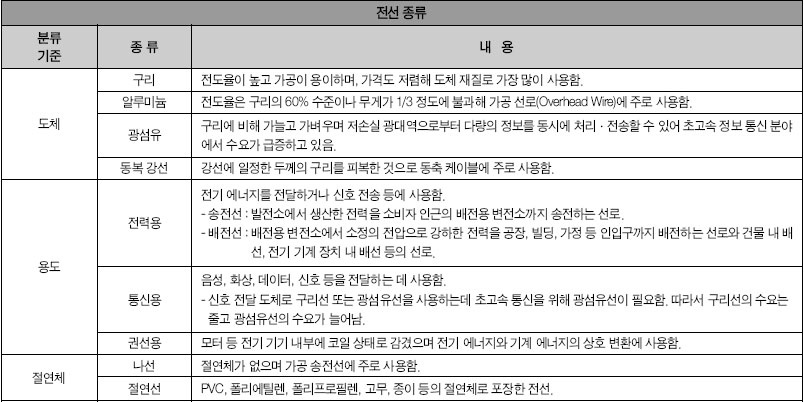

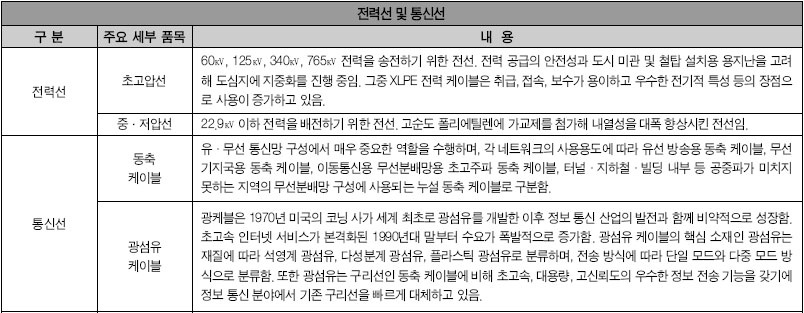

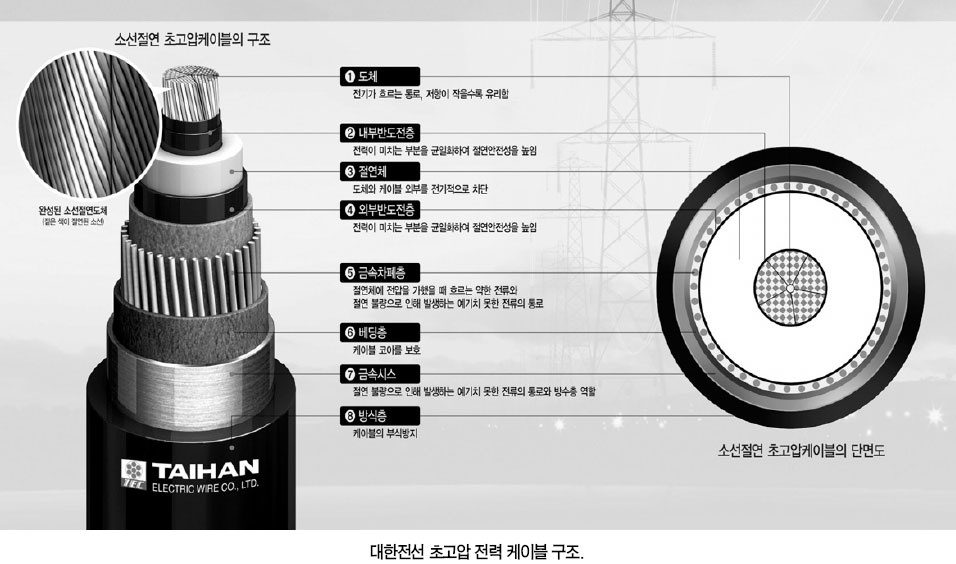

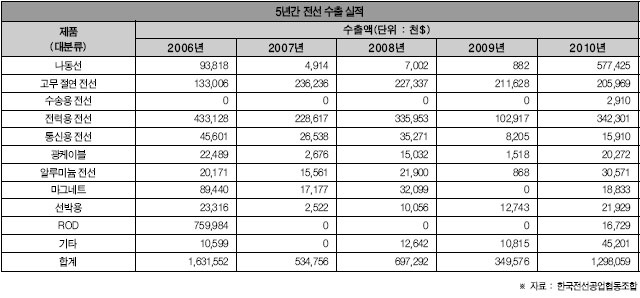

[국가 기간산업의 혈맥, 케이블Cable ②] 송 · 배전 대용량화 견인하는 초고압 케이블, 지중화로 미관, 환경, 안전까지

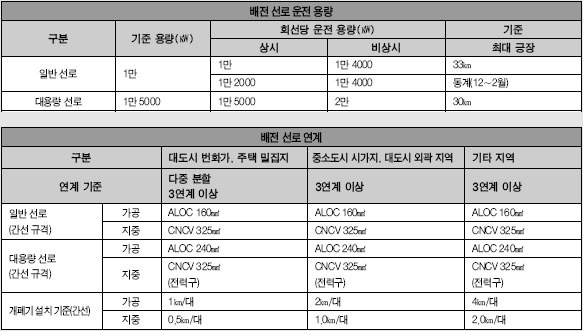

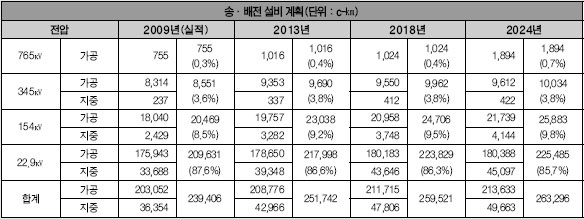

산업의 급속한 발전과 도시의 인구 집중으로 전력 수요가 매년 급증함에 따라 송 · 배전은 대용량화하는 추세다. 한편, 대용량 가공선 설비는 인구, 건물, 산업시설이 밀집한 지역에서 경과지 확보, 미관성,

2012-03-08