| [겨울철 기획 연재 - ① 정전기] 정전기로 말미암은 화재와 대책 | |

| 2012-01-11 | |

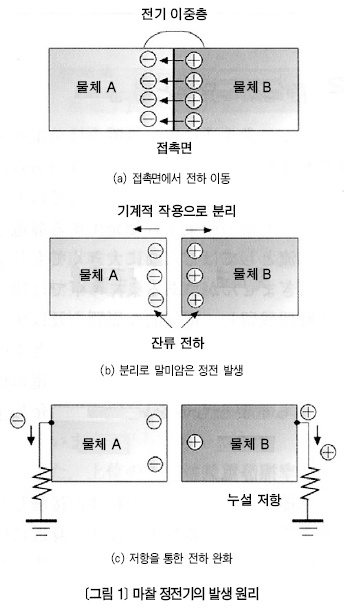

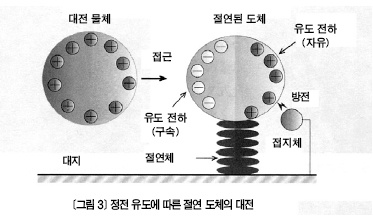

유동 대전|정전기는 액체에서도 발생하는데, 액체가 관을 따라 흐를 때 생기는 대전을 유동괥動대전이라고 한다. 액체 속 이온이 전하가 된다. 관 벽은 액체 속에 있는 양 또는 음이온 중 어느 쪽이든 한 쪽을 흡착하는 성질이 있다. 따라서 관 벽 부근은 흡착된 이온과 및 역극성 이온에 의해 이온 전기 이중층이 형성된다. 또한, 흡착되지 않은 이온의 대개는 관 중앙부를 향해 확산한다(<그림 2-(a)> 참조). 액체가 흐르면 확산층 전하가 그 흐름에 따라 이동하므로 관에는 역극성 전하가 흘러들어 전하 분리가 발생한다(<그림 2-(b)> 참조). 다만, 액체의 도전성에 따라 전하가 중화(완화)되므로 대전량은 반드시 이온 농도에 비례하지 않는다. 오히려 석유처럼 도전성이 낮은 물질은 이온 농도가 낮아도 큰 대전량을 나타낸다. 석유 탱크로리에 정전기 대책을 세우는 이유가 여기에 있다.

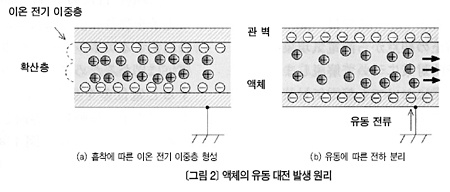

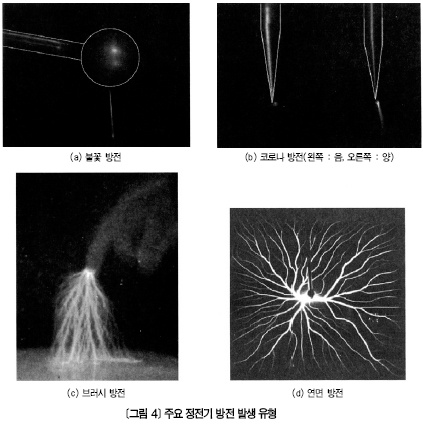

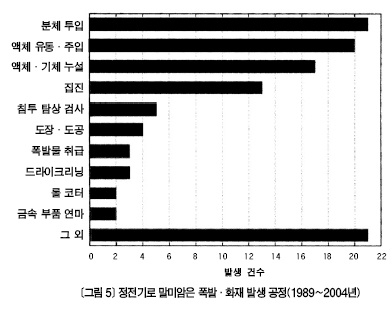

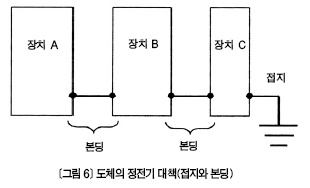

정전 유도|절연된 도체 부근에 대전 물체가 접근하면 이 도체는 정전 유도에 따라 전하를 유발하고 전위가 상승한다(<그림 3> 참조). 대전 물체의 전하가 클수록 그리고 거리가 가까울수록 정전 유도는 강해지며, 유도 전하와 전위도 함께 늘어난다. 정전 유도로 나타나는 전하 중 대전 물체와 역극성 전하는 전계에 구속되나, 같은 극성 전하는 자유로워서 방전 등과 같은 작용을 야기한다. 정전 유도는 도전성이 있는 물체에 발생하기에 고체뿐 아니라 액체(물, 케톤류(Ketones), 알코올 등)도 부도체 용기 안이나 물방울 상태라면 유도를 받아 대전한다. 정전기의 위험성, 방전 물체가 대전하면 부근의 전계가 높아지며, 이것이 공기의 절연 파괴 강도(3㎹/m)를 넘으면 기중방전을 일으킨다. 이때 방전 에너지가 가연성 분위기(가연성 물질과 공기의 혼합물)의 최소 착화着火에너지(폭발성 혼합기체를 착화시키는 데 필요한 최소 방전 에너지) 이상이면 불이 붙어 폭발 · 화재가 일어난다. 최소 착화 에너지는 수소가 0.02mJ, 메탄이나 가솔린 등과 같은 가스 · 증기가 0.2~0.4mJ, 알루미늄 등의 분진이 10~30mJ 정도다. 분진을 착화시키는 데 필요한 방전 에너지는 가스 · 증기의 약 100배이나, 최근 토너나 반도체 재료 중에 1mJ 이하에서도 불이 붙는 것이 있어 엄중한 대책이 필요하다. 정전기 방전은 대전 물체의 전기적 특성과 형상 등에 따라 형태가 다양하며, 착화 능력도 다르다. 대표적인 정전기 방전을 소개한다.   불꽃 방전은 대전 물체에 축적된 정전 에너지의 대부분이 공기 중에서 소비되기에 착화 능력이 높고, 거의 모든 가스 · 증기와 가연성 분진의 착화원着火源이 된다. 방전 에너지 W는 대전물체의 전위 V, 전하량 Q, 정전용량 C 중 둘만 명확히 알면 W=0.5CV²=0.5QV=0.5Q²/C로 계산할 수 있다. 예를 들어 인체(100pF)가 10㎸로 대전했을 때 정전 에너지 5mJ이 축적된다. 전부가 방전에 쓰이는 것은 아니나 '불꽃 방전 에너지=정전 에너지'로 여겨도 큰 차이는 없다. 단, 불꽃방전은 대전 전위 300V 이하에서는 발생하지 않는다. 이것은 전력 라인에서 발생하는 아크방전과 다른 방전 메커니즘이라서 오해가 없어야 한다. 코로나 방전|대전 물체에 곡률반지름이 대체로 5㎜ 이하의 끝이 뾰족한 도전성 물체가 접근했을 때 앞쪽 끝[先端] 부근에서만 발생하는 약한 부분 파괴 방전이다(<그림 4-(b)> 참조). 방전 에너지가 작아서 수소 등 일부 가스를 제외하고는 착화원이 되지 않는다. 브러시 방전|브러시 방전은 대전한 절연물에 곡률 반지름이 대체로 5㎜가 넘는 접지 도체가 접근했을 때 앞쪽 끝 부근에서 발생하는 부분 파괴 방전이다(<그림 4-(c)> 참조). 방전 에너지가 최대 4mJ 정도 되는 경우가 있으므로 가스 · 증기는 각별한 주의가 필요하다. 연면 방전|접지된 도체판 위의 절연성 박층薄層이대전했을 때 이 박층과 접지 도체 사이의 방전이다(<그림 4-(d)> 참조). 방전광은 나뭇가지처럼 표면을 따라 여러 가닥으로 뻗어 나간 유형을 보이며, 큰 파열음을 동반한다. 절연물 두께 8㎜ 이하, 표면 전하 밀도 270μC/㎡ 이상, 표면 전위 4㎸ 이상의 조건을 동시에 만족할 때 발생한다. 대전 면적과 전하 밀도에 따라 방전 에너지는 수J에 달하는 경우도 있다. 에나멜 가공 용기나 수지제 파이프 내부에서도 발생하며, 절연층 파괴(핀 홀, 균열)를 자주 동반한다. 정전기로 발생한 화재 실태 일본 소방청의 화재 통계에 의하면, 정전기 스파크가 발화 원인인 화재 건수는 연간 약 100건이다. 이는 일본에서 발생한 화재 전체(약 6만 건)의 0.13%에 지나지 않으나, 건물 화재로 한하면 1.7%, 화학 공장 화재로 한하면 16%다. 즉, 화학공장과 같이 가연성 물질이 대량으로 존재하고 정전기 발생 · 축적이 일어나는 장소라면 결코 가볍게 볼 수 없다.  집진의 경우 알루미늄 가루 등 금속 가루의 착화가 대부분이며, 버그 필터식 집전기로 털어서 떨어뜨리거나 분체를 회수하는 과정에서 많이 발생했다. 환기가 제대로 되지 않는 장소에서 작업하는 도장塗裝이나 침투 탐상 검사, 폭발 위력이 큰 폭발성 물질 취급은 사망 재해에 이를 정도로 위험성이 높다. 특히 스프레이 캔은 내부에 가연성 액화가스(LPG 또는 DME)가 분사제로 대량 포함된 데다 분사 시 정전기가 발생해 충분한 주의와 대책이 필요하다. 대책 정전기 대책은 대상이 도체냐 부도체냐에 따라 방법이 다르다. 도체의 대전 방지 '접지와 본딩'|도체는 접지(어스Earth)해 대전을 방지한다. 파이프나 공장 설비와 같이 도체가 많이 있을 때는 이들을 상호 접속(본딩Bonding)해 한 점에서 접지한다(<그림 6> 참조). 본딩은 장치 사이를 등전위로 유지하는 역할도 있다. 도체 전위를 방전하지 않는 정도(300V 이하)로 유지하려면 일반적으로 누설 저항을 1×106~1×108Ω으로 한다. 따라서 현장에서 정전기 대책을 목적으로 한 접지 설비의 접지 저항은 1000Ω이 되도록 시공하면 충분하다(옥외 석유 탱크 등 대형 시설은 낙뢰 피해를 줄이기 위해 접지 저항을 10Ω 이하로 한다). 전용 접지 설비가 아니라도 다른 접지 설비와 공용이 가능하다. 금속제 수도관, 건물 철골 등 땅 속에 깊숙이 매설된 것은 1000Ω 이하면 접지극으로 이용할 수 있다. 접지용 도선은 물리적 · 화학적 내구성을 지닌 것을 선택한다. 이동 기기의 경우 캡타이어 케이블을, 고정 기기의 경우 단선 · 꼬임선 또는 금속판을, 자주 붙이고 떼는 경우 편조선編組線을 사용한다. 대전 물체로 가장 주의해야 할 것은 작업자의 신체다. 대전 방지 작업복(JIS T 8118)과 신발(JIS T 8103)을 착용하는 것은 물론, 이와 함께 바닥도 대전 방지(누설 저항 1×108Ω 이하)로 하지 않으면 효과를 기대할 수 없다.  플랜트용 대전 방지 제품으로 파이프나 화학 반응 용기에 도전성 테플론라이닝, 백금 섬유를 이용한 교반攪拌용기용 글라스라이닝이 실용화됐다. 끝으로 제전기除電器는 코로나 방전 또는 방사선을 이용해 공기 중에 이온을 생성하며, 이 이온을 대전 물체에 뿜어 전하를 중화(제거)한다. 동작원리와 용도에 따라 다양한 종류의 제품이 시판중이다. 롤러를 이용한 필름 운송 시 대전 제거에 반드시 제전기가 필요하다. * 폭발 · 화재를 일으키는 가연물을 대량으로 사용하는 사업소에서 정전기 대책은 필수다. 산업현장에서 가장 중요한 것은 안전이다. '아차!'하는 순간 사고가 발생하지 않도록 늘 안전에 관심

< Energy News > |

|

-

[신재생에너지, 도전을 기회로 ③] 해상 풍력 3대 강국을 위한 첫걸음 _ 서남해 2.5GW 해상 풍력 단지 추진 방향은

지식경제부는 11월 11일 2020년까지 세계 3대 해상 풍력 강국으로 도약하기 위한 '서남해 2.5GW 해상 풍력 종합 추진 계획'을 발표하고, 발전 회사와 풍력 설비 개발사가 참여하는 '해상 풍력 추진 협약식'을 체결했

2012-01-11 -

[신재생에너지, 도전을 기회로 ②] 신재생에너지 체감, 공생, 나눔 프로젝트 _ 모두가 체험하고 함께 가는 신재생에너지

정부는 제12차 녹색성장위원회 보고대회에서 10대 그린 프로젝트 추진 방안, 신재생에너지 의무 공급 비용의 전기요금 반영, 신재생에너지 사회적 기업 육성 등을 주요 내용으로 한 신재생에너지 추진 전략을 발표했

2012-01-11 -

[신재생에너지, 도전을 기회로 ①] 유럽발 경제 위기, 신재생에너지 휘청 _ 도전을 기회로, 신재생에너지 공격적 보급 확대

유럽발 경제 위기로 전 세계 태양광 산업은 꽃 한 번 제대로 피우지 못한 채 혹한기에 접어든 듯하다. 얼마 전 정부의 재정 지원 중단과 중국의 저가 공세로 말미암아 솔린드라 사 등 미국 유수의 태양광 패널 제조업

2012-01-11 -

[해외] 과전류 잠금형 고압 교류 기중 부하 개폐기(지중선용 · VT 설치) V · UAS 개발

일상생활에서 흔히 사용하는 전기는 전력회사가 주로 6.6㎸ 고압으로 배전해 변압기에서 100V/200V로 강압한 후 사용한다. 공장이나 사무실, 병원, 학교, 빌딩 등 일정 이상의 전기 수요가 있는 수요가의 경우엔 6.6

2011-12-09 -

[국내] 유기 태양전지 성능과 수명 향상 기술 개발, 신재생에너지 활성화 신원천기술

우리나라 연구진이 가볍고 자유자재로 구부러지면서도 가격이 저렴해 신재생에너지로 각광 받는 '유기 태양전지'의 성능과 수명을 획기적으로 향상시킨 기술을 개발했다. 이 연구는 광주과기원 김동유 교

2011-12-09