| 금속, 희소자원 고갈시대의 전망과 과제 | |

| 2008-07-01 | |

|

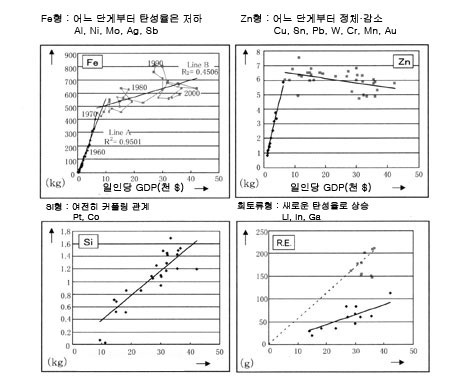

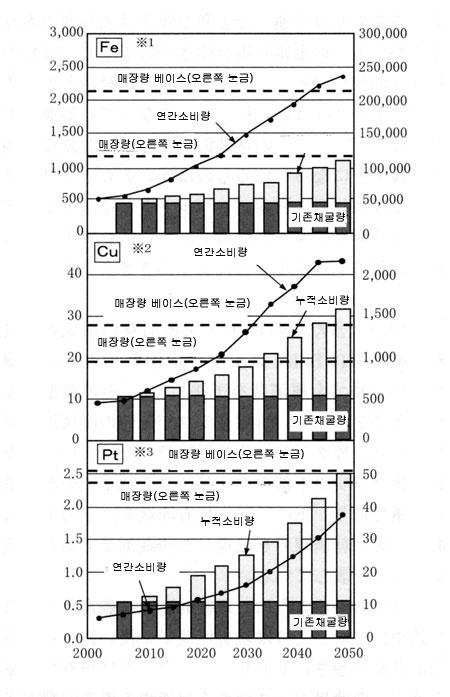

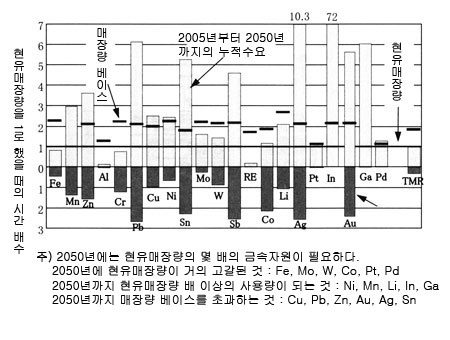

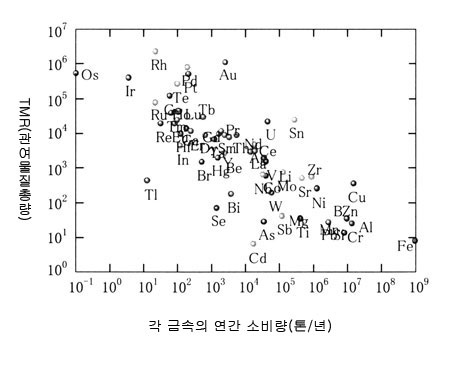

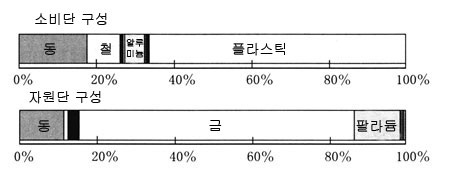

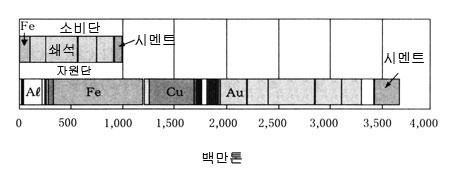

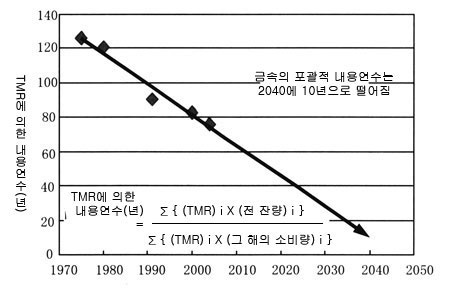

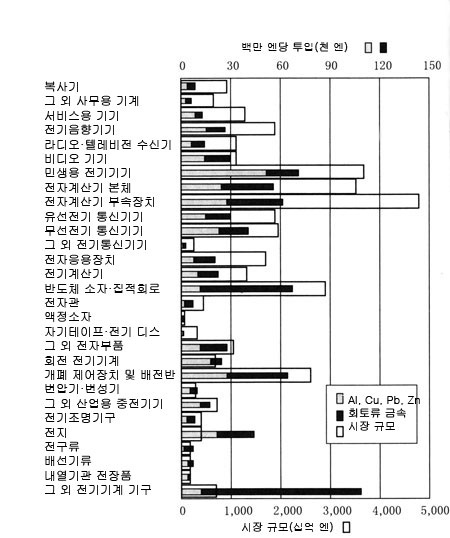

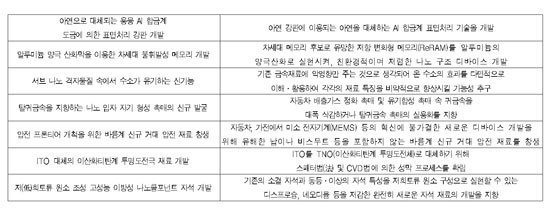

이 원고는 일본《電氣評論》誌에서 번역 전재한 것입니다.금속, 희소자원 고갈시대의 전망과 과제(독)물질·재료연구기구_하라다 코메이(原田幸明)개요지구온난화 문제의 심각도가 한층 심해짐에 따라, 세계 각국은 온난화를 방지하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있다. 유럽 각국과 미국의 선진 주(州)는 2030년, 2050년의 중장기적인 기간을 정해 CO2의 반감(半減)과 탄소중립 등의 수치 목표를 설정하여 그것을 경쟁하듯 진행해 왔다. 또한 바이오연료 도입 및 원자력 에너지 재검토 등 일부 나라에서는 기존 정책을 전환해서라도 지구온난화 대책에 착수하는 방향을 나타내기에 이르렀다. 이러한 경향 자체는 환영할 만하지만, 이럴 때 종종 일어나는 것이 리스크의 전가(轉嫁)다. 예를 들면 일본의 ‘아름다운 지구 50(COOL EARTH 50)’에서는 2050년까지 CO2 배출을 반감시키겠다는 슬로건을 내세우고 있다. 이것을 실현하는 열쇠로 ‘에코 이노베이션’과 ‘탈(脫)탄소사회’를 들면서, 기본적으로 기술을 혁신하여 문제를 해결하는 자세를 취하고 있다. 이처럼 기술혁신을 맨 앞으로 내세운 경우 그것을 추진하는 기반은 과연 지금도 존재하고 있는가, 존재한다면 어느 정도 검토된 것인가.인적자원에 대한 교육과 전승 문제, 재정적 자원에 대한 글로벌리제이션(Globalization)과 자금 유동화 문제 등 이노베이션(Innovation)을 해결하는 열쇠라면 그 기반 및 그것에 의해 유발되는 리스크를 확실히 봐둘 필요가 있다. 여기에서는 그 기반 또는 유발된 리스크로서 자원, 특히 금속자원 상황에 대해 설명한다. 2050년까지의 자원수요 증대 예측자원소비를 더욱 증대시키는 원인으로 BRICs 국가들의 급속한 사회기반 정비를 들 수 있다. 일찍이 일본도 1960년대는 이처럼 자원수요의 증대가 급속히 이뤄졌지만, 어느 정도 사회기반이 정비된 1970년대 후반 이후에는 에너지 절감형 경제로 이행했으므로 BRICs 나라들도 현재의 자원소비 증대가 그대로 계속되지는 않을 것이다. 이 나라들이 일인당 GDP 성장을 통하여 일본과 마찬가지로 에너지 절감형 경제로 이행할 경우 어느 정도의 자원소비가 예상되는지를 검토한 예를 소개한다.         [표 1] 원소전략 연구 테마

< Energy News > |

|

-

우라늄 자원의 전망과 과제

이 원고는 일본《電氣評論》誌에서 번역 전재한 것입니다.우라늄 자원의 전망과 과제(독)석유천연가스·금속광물자원기구_고바야시 다카오(小林孝男)개요2003년 봄 이래로 급상승해 온 우라늄 스포트 가격(Spot Pric

2008-07-01 -

화석연료 고갈시대의 전망과 과제

이 원고는 일본《電氣評論》誌에서 번역 전재한 것입니다.화석연료 고갈시대의 전망과 과제-‘탈(脫)석유의존증’의 필요성과 제창교토(京都)대학 명예교수_아시다 유즈루(芦田 讓)개요최근 국내외 학회, 매스컴, 미

2008-07-01 -

[기술 특집] 고효율 변압기 기술 현황과 전망

기술특집 고효율 변압기 기술 현황과 전망고효율·친환경·자가진단을 고려한 전력용 변압기 기술 동향국내 전력용 변압기 이용 실태 조사식물성 절연유를 사용한 변압기 개발아몰퍼스 고효율 몰드변압기와 레이저

2008-06-03 -

변압기 부분방전 진단기술 최신 동향

변압기 부분방전 진단기술 최신 동향한국전기연구원 전력설비진단연구그룹_강동식 그룹장선종호 박사 (055)280-1114 / www.keri.re.kr개요국내의 경우 1960년대 후반부터 경제개발 계획의 추진에 따라 각종 산업이 급

2008-06-03 -

고효율 변압기 국내외 동향과 전망

고효율 변압기 국내외 동향과 전망LS산전 (02)2034-4770 / http://kr.lsis.biz고효율 변압기의 필요성전 세계 전력망 손실(Network Losses)은 1천 279TWh, 손실율 9.2%(2004년 기준)이며, 전력망에서 발생하는 손실

2008-06-03