| 【신기술 2】 수소와 전기 만드는 무한한 에너지원 ‘물’ | |

| 2022-01-01 | |

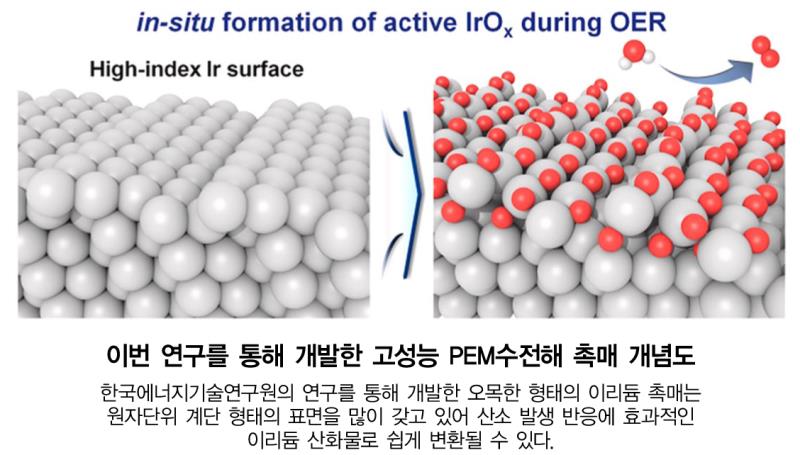

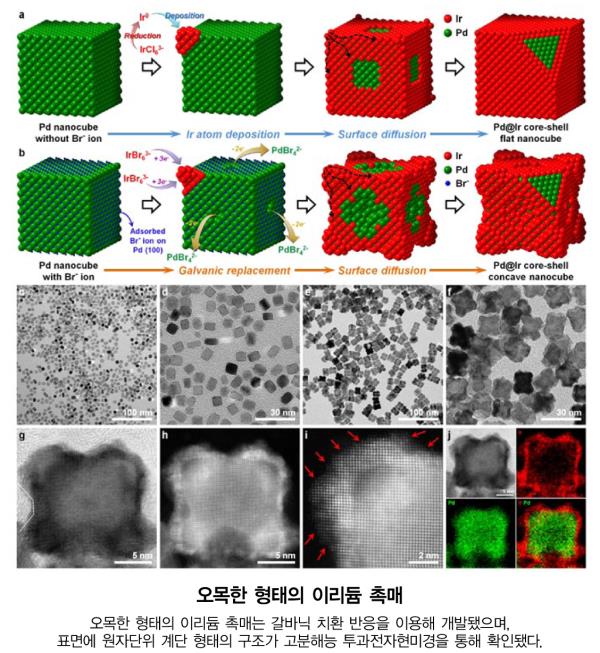

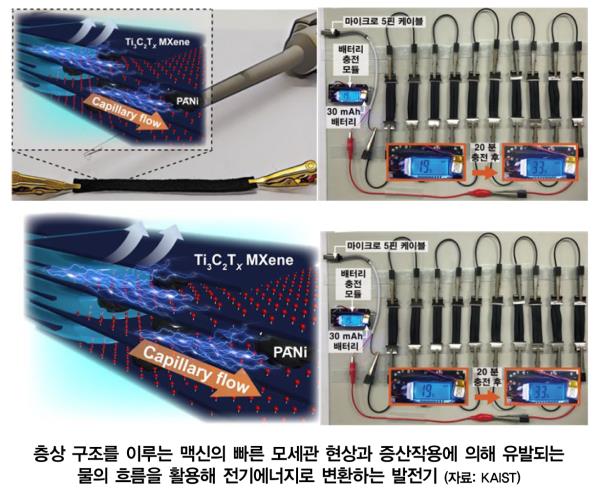

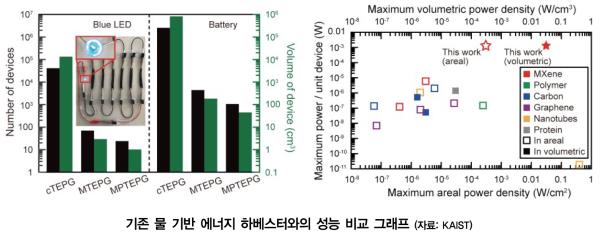

수소와 전기 만드는 무한한 에너지원 ‘물’ PEM수전해 효율 높이는 기술, 미량의 물 이용한 발전 지구상의 물은 모습을 바꿔가며 끊임없이 움직임으로써 에너지와 물질이 순환되도록 한다. 이 과정에서 비와 눈 등과 같은 기상현상을 만들고, 대사 활동을 촉진함으로써 모든 유기체의 생명활동에 필수적인 물질로 작용하고 있다. 물의 역할은 여기서 더 나아가 에너지원으로서도 가능성이 새롭게 평가되고 있다. 세계는 기후변화에 대응해 세계가 탄소 배출이 없는 친환경에너지를 개발하기 위해 노력하고 있다. 수소는 대표적인 친환경에너지이며, 수소를 생산하는 친환경적인 수단으로 수전해가 있다. 이뿐만 아니라, 아주 작은 물만으로도 전기를 생산할 수 있다. 이처럼 물 기반의 에너지 기술 개발 사례를 살펴보았다. (메인 이미지: 한국에너지기술원이 개발한 고성능 PEM수전해 촉매 개념도. 오목한 형태의 이리듐 촉매는 원자단위 계단 형태의 표면을 많이 가지고 있어 산소 발생 반응에 효과적인 이리듐 산화물로 쉽게 변환할 수 있다.) 정리 강창대 기자 자료 한국에너지기술연구원, 한국과학기술원(KAIST) 물을 전기분해해 수소를 추출하는 수전해는 수소 생산 과정에서 온실가스나 대기오염 물질을 배출하지 않아 친환경적이다. PEM수전해는 수소이온 교환막(Proton Exchange Membrane)이나 고분자 전해질막(Polymer Electrolyte Membrane)을 이용하는 수전해 방식을 말한다. 전기를 가해주면 물 분자는 산소와 수소이온으로 산화된다. 그리고 수소이온은 PEM을 통과하면서 수소전극으로 이동해 전자를 만나 수소로 환원되는 원리다. 재생에너지와 연계한 수소 생산 기술로 주목받고 있다. PEM수전해 기술은 높은 효율로 고전류밀도 운전이 가능하기 때문에 상대적으로 설비 설치에 적은 부지가 필요하고, 응답성이 빠르기 때문에 재생에너지와 연계했을 때 변동성에 대응이 용이하다는 장점이 있다. 하지만 가격이 비싼 이리듐산화물 기반의 촉매 이외에 대안적인 소재가 없는 실정이다. 따라서 가격경쟁력을 높이기 위해 활성이 높은 촉매 개발이 중요하다. 원자단위 계단 형태의 표면 한국에너지기술연구원 플랫폼연구실 김병현 박사, 수소연구단 조현석 박사 연구진은 경북대학교 김명진 교수, 조지아 공과대학(Georgia Institute of Technology) 이승우 교수와의 공동연구를 통해 효율이 10배 이상 향상된 고성능 PEM수전해 촉매를 개발했다.1) 특히 연구진은 촉매 표면의 모양만 바꿈으로써 수전해 효율을 기존 촉매보다 10배 이상 크게 향상 시켰으며, 모양 변화에 따른 촉매 성능 향상의 주요 원인도 규명해 다양한 전기화학 촉매 분야에 광범위하게 적용할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다. 연구진은 이리듐 촉매 구조를 기존의 편평한 모양에서 각 평면 중심부가 오목한 모양으로 합성시켜 PEM수전해 산소극 촉매에 적용했다. 연구진이 개발한 오목한 모양의 촉매는 기존의 편평한 촉매에 비해 성능이 약 10배 이상 향상된 것을 확인했으며 최근 보고된 이리듐 기반의 촉매 중에서 가장 뛰어난 성능을 달성했다고 한다. 또한, 연구진은 ‘실시간 X-선 흡수 분광법’(Operando X-ray Absorption Spectroscopy)과 계산과학을 이용해 개발한 촉매의 성능이 향상된 주요 원인을 규명하기도 했다. 실시간 X-선 흡수 분광법은 물질 속 전자가 X-선을 흡수하는 성질이 물질에 따라 다르다는 특성을 이용한 분석 기술이다. 특히 촉매의 산화수 및 결합 구조 등이 전기화학 반응 중 어떻게 변화하는지에 대한 정보를 실시간으로 얻을 수 있는 분석 기법이다.  PEM수전해 장치의 효율을 높이기 위해서는 산소 발생 반응에 유리한 이리듐 산화물 생성이 중요하다. 오목한 형태의 이리듐 촉매는 원자단위 계단 형태의 표면으로 이루어져 있는데, 연구팀은 이러한 원자단위 계단 형태가 산소 발생 전압 환경에서 이리듐 산화물로 쉽게 변환될 수 있음을 밝혔다. 플랫폼연구실 김병현 박사는 “실험적 관찰이 제한적인 나노 촉매 분야에서 계산과학을 바탕으로 실제 수전해 반응 조건 하에서의 원자 단위 구조와 촉매 성능 사이의 연관성을 성공적으로 규명할 수 있었고, 나아가 본 연구 결과가 다양한 전기화학 촉매를 개발하는데 큰 도움이 될 것”이라며 이번 연구 결과에 활용된 계산과학의 중요성을 강조했다. 조지아 공과대학의 이승우 교수는 “산성조건하에서 산소발생 촉매는 내구성이 취약한데, 이번 연구는 내구성과 활성을 동시에 구현할 수 있는 나노 촉매를 개발하여, PEM수전해를 이용한 그린수소 생산 기술에 기여 할 것으로 기대된다.”고 말했다. 극소량의 물로 전기 만드는 기술 물을 전기분해해 수소를 추출하는 수전해 기술이 있다면, 물에서 전기를 생산하는 기술도 있다. 지난 11월 23일, 한국과학기술원(KAIST)은 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 2차원 전도성 나노물질인 맥신(MXene) 소재와 극소량의 물(30 μL)로 전기에너지를 생성하고, 이 에너지로 배터리를 충전할 수 있는 친환경 발전기를 개발했다고 밝혔다.2)  김 교수 연구팀은 앞선 연구에서 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유의 한쪽 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견한 바 있다. 이를 활용해 LED 전구의 불을 켜는 데 성공했으나, 실생활에 적용되기에는 에너지 생산 능력이 낮아 제한적이었다. 이에 연구팀은 발전 효율을 높이기 위해 물과 친한 친수성 표면을 가지며 빠른 모세관 현상을 유발할 수 있는 2차원 전도성 물질에 주목했다. 2차원 물질 중에서도 전도도가 금속에 가까운 전이금속 탄화물(맥신, MXene) 중 하나인 Ti3C2Tx를 면섬유에 코팅해 발전기를 제조한 경우 기존 탄소 나노 입자가 적용된 발전기 보다 약 24배 높은 에너지 효율을 보였으며, 맥신을 전도성 고분자(Polyaniline)와 추가적으로 복합화했을 때, 탄소 나노 입자를 사용했을 때보다 약 100배 더 높은 에너지 효율을 달성했다.  맥신 소재가 적용된 자가 발전기는 기존 탄소 입자가 적용된 소자보다 7.7배 작은 크기에서도 30.9 ㎽/㎤라는 세계 최고 수준의 전력 밀도를 보였다. 연구팀은 맥신 기반 자가발전기 16개를 병렬로, 10개를 직렬로 총 160개를 연결해 상용 리튬폴리머 배터리(30 ㎃h, 3.7 V)를 20분간 14 %의 용량을 충전하는 데 세계 최초로 성공했다. 이번 연구 결과는 기존 전도체 상에 물의 비대칭적인 흡착과 증발을 활용한 에너지 하베스팅 연구 등에서 보인 제한적인 에너지 생산 능력에 의해 단순히 LED 전구의 불을 켜는 수준에서, 배터리를 충전할 수 있는 수준으로 크게 향상된 성능이 특징이다. 이는 다양한 사물인터넷(IoT), 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.  김 교수는 “어디서든 쉽게 구할 수 있는 물이나 땀, 또는 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 있는 에너지 하베스팅 기술로, 지속적인 발전이 가능한 장점이 있다”라고 설명하며, “전도성 2차원 물질인 맥신 물질을 사용하였을 때 물과 친한 성질과 빠른 물 확산 특성에 의해 크게 향상된 성능을 보임을 확인했고, 높은 에너지 출력을 활용한 비상 전력 생산 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 대용량 이차전지를 충전하는 비상 전원용도 등으로 활용할 수 있다”라고 말했다. 무한한 에너지원 ‘물’ 이외에도, 물에 기반을 둔 다양한 에너지기술이 있다. 무엇보다도 바다는 지구 표면적의 약 70%를 차지하고 있어 이를 활용하기 위한 기술개발이 활발하다. 대표적으로 역전기투석(RED, Reverse Electrodialysis) 염분차발전이 있다. 역전기투석 염분차발전은 스택 내의 이온교환막을 통해 바닷물과 민물 사이의 이온이 분리되고 이동할 때 발생하는 전위차를 이용해 전기를 생산하는 원리다. 전력 생산에 변동성이 없고 이용률이 100%에 달하는 청정에너지 생산 기술로 손꼽힌다. 역전기투석 염분차발전에서 전극촉매는 전기화학 반응을 발생시켜 시스템의 전자 이동을 유도하여 전기를 생성하는 역할을 한다. 따라서 저렴한 전극 소재를 대면적으로 합성할 수 있는 기술의 개발이 관건이다. 이외에도 접촉이나 슬라이딩 대전을 기반으로, 기계적 에너지를 수확하기 위해 마찰전기 효과와 정전기 유도를 사용해 파도가 가진 에너지를 전력으로 전환하는 기술 개발도 이루어지고 있다. 바닷물에서 에너지를 얻는 기술로는 핵융합도 있다. 한국핵융합에너지연구원에 따르면, 핵융합로의 연료는 중수소와 삼중수소(트리튬)이다. 중수소는 바닷물 중의 물 분자로부터 얻을 수 있으므로 이미 광대한 양이 존재한다. 삼중수소는 리튬이라는 금속원소를 핵융합로 안에서 핵변환시켜 얻을 수 있다. 세계의 전력을 핵융합 발전으로 충당해도 리튬은 600년이나 사용할 수 있을 정도로 지각에 대량으로 매장돼 있다고 한다. 또 리튬은 바닷물 속에도 풍부하게 존재하여 그 전체적인 양은 1,500만 년이나 사용할 수 있을 정도일 것으로 추정되고 있다. ------------ 1) 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 수소에너지혁신기술개발사업 내 ‘알칼라인 수전해 핵심기술개발 연구단’과제의 일환으로 수행됐으며, 연구 결과는 환경공학 분야의 〈어플라이드 카탈리시스 비-인바이런멘탈〉(Applied Catalysis B-Environmental)’2021년 10월 17일자 온라인에 “Role of surface steps in activation of surface oxygen sites on Ir nanocrystals for oxygen evolution reaction in acidic media”라는 제목으로 게재됐다. 2) 삼성미래육성사업과 한국연구재단(과학기술정보통신부), 한국과학기술연구원의 지원을 받아 수행한 이번 연구의 결과는 환경 분야 학술지 〈에너지 및 환경과학〉(Energy & Environmental Science) 2021년 11월 호 온라인에 “Towards Watt-scale hydroelectric energy harvesting by Ti3C2Tx-based transpiration-driven electrokinetic power generators”라는 제목으로 게재됐으며, 한국과 미국, PCT 특허출원을 통해 원천기술을 확보했다.

< Energy News > |

|

-

【신기술 2】 무한한 바닷물로 수소 생산하고 저장하는 기술

무한한 바닷물로 수소 생산하고 저장하는 기술상온·상압에서 수소 저장·추출하고 무기침전 억제수전해 기술은 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 기술로 주목 받고 있다. 무한한 자원인 바닷물을 수

2021-12-01 -

【신기술 1】 태양광 제조비용은 낮추고 친환경성은 높이고

태양광 제조비용은 낮추고 친환경성은 높이고역발상 제조 기술, 유해한 성분이 없는 소재 기술플라즈마 에피탁시 실리콘은 그동안 고효율 태양전지 공정 중 발생하는 불량으로만 취급됐지만, 국내 연구진이 역발상을

2021-12-01 -

【신기술 1】 장점 많은 페로브스카이트의 효용성 높이는 기술

장점 많은 페로브스카이트의 효용성 높이는 기술 결함과 독성은 없애고 안정성은 높이는 합성기술 유무기 하이브리드 페로브스카이트 물질이 우수한 광물리적, 전자수송특성을 가지는 것이 알려지면서 차세

2021-11-01 -

【신기술 2】 상용화에 가장 가까운 차세대 2차전지, 리튬황전지

상용화에 가장 가까운 차세대 2차전지, 리튬황전지높은 에너지밀도와 저장 용량이 특징, 잠재력 큰 기술배터리의 에너지밀도를 높이기 위한 연구가 활발하다. 또한, 배터리의 가격을 낮출 수 있는 저렴한 원료

2021-10-01 -

【신기술 1】 염분차 발전 성능 높이는 고효율 스택구조

염분차 발전 성능 높이는 고효율 스택구조최소한의 물만 사용, 부지 면적 및 전처리 부담도 줄어해양 염분차 발전은 해수와 담수 사이의 염 농도 차이를 이용해 전기에너지를 생산하는 발전방식이다. 염분차 발

2021-10-01