환경부하 없는 신재생에너지 발전설비를 위한 노력 폐설비의 처리·재활용과 산지태양광 규제 강화

앞으로 태양광발전 비중은 지속적으로 높아질 것으로 전망된다. 이와 더불어 태양광 폐패널의 처분이 사회적 문제로 떠오를 것으로 예상된다. 이에 태양광 패널의 생산을 비롯해 폐기와 재활용 등 전 주기에 걸쳐 환경부하가 가중되지 않도록 정책적 노력과 재활용기술의 개발이 주요해지고 있다. 마침 한국도 수명이 다한 신재생에너지 발전설비를 재활용하기 위한 기술적, 정책적 노력을 기울이고 있다. 신재생에너지 폐설비의 처리·재활용의 법제화는 이를 위한 첫 단추가 될 것으로 보인다.

정리 강창대 기자

정부의 신재생에너지 보급 확대 정책의 추진에 따라 태양광 패널과 2차전지 등의 신재생에너지 발전 설비가 급격히 늘어나고 있다. 한국환경산업기술원(KONETIC: Korea Environmental Industry & Technology Institute)가 작년 11월 26일에 발표한 <태양광 폐패널 발생 및 처리 동향> 보고서에 따르면, 한국의 폐패널 누적발생량은 2030년에 2.5~15만 톤, 2050년에 1.5~2.3백만 톤으로 급격하게 증가할 것으로 전망된다.

신·재생에너지 폐설비의 처리·재활용 법제화

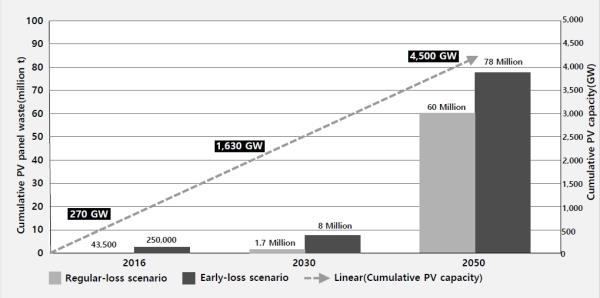

이처럼 발전 설비의 수명을 고려하면 가까운 미래에 태양광 폐모듈 등 신재생에너지 폐기 설비도 급격하게 늘어날 것으로 전망된다. 그러나 아직 신재생에너지 설비의 재활용에 대한 관련 연구나 제도가 미비한 상황이라는 지적이 있다. 무엇보다 정부가 주도적으로 신재생에너지 폐기 설비의 처리가 친환경적으로 이루어질 수 있도록 지원을 해야 할 필요가 있다는 목소리가 있다. 이에 이장섭 국회의원(더불어민주당)의원은 이런 내용을 담아「 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 일부 개정법률 안(안 제10조제16호 신설)을 11월 19일 대표 발의했다. 국제에너지기구(IEA)와 국제재생에너지기구(IRENA)는 전 세계적으로 2030년에는 1.7~8.0백만 톤, 2050년에는 60~78백만 톤의 태양광패널이 누적 폐기될 것으로 추정한다. 2050년까지 전 세계 태양광 폐패널의 발생량을 분석하였는데, 이는 패널의 조기 폐기 없이 30년 수명을 모두 채운다고 가정한 방식(Regular-loss)과 설치단계에서 0.5%, 설치 후 2년 이내 0.5%, 10년 후 2%, 15년 후 4%의 패널이 조기 폐기된다고 가정한 방식(Early-loss) 등 두 가지 시나리오를 적용한 결과라고 한다.

태양광 폐패널 재사용·재활용 확대 추진

이장섭 의원의 법률개정안 발의에 앞서, 환경부는 올 8월 산업통상자원부와 태양광산업협호와 험무협약을 체결하고 태양광 패널 생산자책임재활용제도(EPR: Extended Producer Responsibility) 도입을 추진하기로 한 바 있다. 협약에 따라 2022년까지 태양광 패널을 회수하고 보관하는 체계를 구축하고, 재활용 기술 개발 등을 통해 재활용 기반을 마련한 후, 2023년부터 태양광 패널 EPR 제도를 시행할 방침이다. 생산자책임재활용제도는 생산자(제조·수입자)에게 폐기물을 회수하여 재활용하는 의무를 부여하는 제도로, 현재는 냉장고, 세탁기, 포장재 등 43개 품목에 적용하고 있다. 현재 태양광 패널 생산(수입)자는 ‘자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률’에 따라 약 17원/㎏의 폐기물 부담금을 납부하고 있다.

한국은 2000년대 초반부터 전국적으로 태양광 패널의 설치가 확대돼 왔다. 태양광 패널의 사용기한을 20~25년으로 볼 경우, 앞으로 폐패널 발생이 급증할 것으로 전망된다. 한국환경정책·평가연구원에 따르면 2017년에 폐패널 발생량은 17톤이었지만 올해 191톤, 2013년에 9,665톤으로 급증할 전망이다.

국내 시장, 중금속 함유 적은 패널이 90%

폐패널은 재활용될 경우 유리, 알루미늄, 실리콘, 구리 등 유용한 자원으로 회수가 가능하나, 현재 재활용 의무가 명확히 규정되어 있지 않고 관련 재활용산업도 활성화되지 않은 상황이다. <태양광 폐패널 발생 및 처리 동향> 보고서에 따르면 국내에 설치된 태양광 패널의 경우 크롬이나 카드뮴, 납 등의 중금속 함유량이 매우 소량이라고 한다. 아래 이어지는 내용은 보고서에서 발췌 및 정리한 것이다.

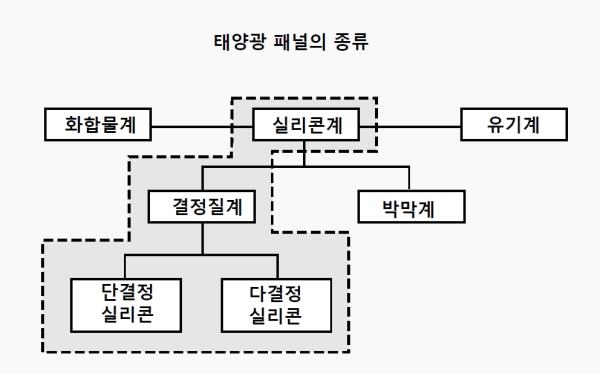

태양광 패널 실리콘계와 화합물계, 유기계로 구분된다. 이 가운데 실리콘계는 다시, 결정계와 박막계로 분류된다. 현재 국내에서는 결정질 실로콘계(C-SI) 패널이 태양전지 시장의 90% 이상을 점유하고 있다. 태양광 패널은 태양전지의 최소단위인 셀(cell)이 정연하게 연결한 패널의 형태를 띤다. 결정질 실리콘계(C-SI) 패널을 구성하는 재료는 76%가 전지표면을 이루는 강화유리다. 그리고 10%의 폴리머와 8%의 알루미늄 프레임, 실리콘 5%, 구리 등 기타금속류 1% 순이다. 이외에 전선을 연결하기 위해 사용된 0.009%~0.02% 수준의 납이 포함된다(국립환경과학원). 일각의 우려와는 달리, 국내에서 주로 사용하는 결정질 실리콘계 패널은 크롬이나 카드뮴을 포함하지 않는다.  [그림 1] 전 세계 태양광 폐패널 발생 전망, 2016-2050 (출처: IEA-IRENA, END-OF-LIFE MANAGEMENT Solar Photovoltaic Panels, 2016. 태<양광 폐패널 발생 및 처리 동향>에서 재인용 및 갈무리) [그림 1] 전 세계 태양광 폐패널 발생 전망, 2016-2050 (출처: IEA-IRENA, END-OF-LIFE MANAGEMENT Solar Photovoltaic Panels, 2016. 태<양광 폐패널 발생 및 처리 동향>에서 재인용 및 갈무리)

폐패널의 처리와 재활용

이미 주요국에서는 태양광 폐패널 처리 제도를 도입해 운영하고 있다고 한다. 유럽은 2012년 8월에「 Directive 2012/19/EC」를 근거로 태양광 폐패널을 전기전자폐기물로 지정해 재활용을 의무화하는「 전기전자폐기물처리지침」(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)을 시행하고 있다. 독일 등 유럽 내 개별국들은 WEEE 지침을 기반으로 태양광 폐패널 재활용 의무를 법제화하고 있다. 2016년부터 2018년까지 수거된 폐패널의 회수율은 80%, 재활용률은 70%에 달한다. 2019년부터는 회수율 85%, 재활용률 80%로 규정이 강화되었고 폐패널의 수거 및 폐기 시 소요되는 비용은 모두 생산자 부담 원칙에 따르고 있다. 미국 캘리포니아 주에서는 이미 2015년에「 태양광 패널 수집 및 재활용에 관한 법안」이 발의됐다. 이 법은 폐패널의 수집, 재사용, 재활용 시스템 구축을 장려하기 위해 마련됐다. 캘리포니아 유해물질 관리국은 태양광 폐패널을 유해폐기물이 아닌 일반폐기물로 지정하고, 다양한 재활용 방안을 모색하고 있다. 일본도 2015년에 태양광 폐패널의 수거, 재활용, 적정처리와 관련한 로드맵을 수립하여 친환경적 설계, 해체·운반·처리 가이드라인을 제시한 바 있다.

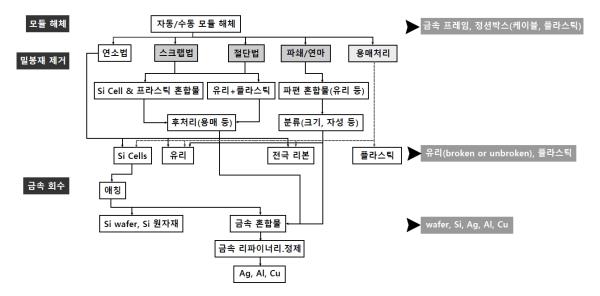

발생한 폐패널은 재사용 가능한 중고패널과 폐기패널로 구분된다. 중고패널은 방글라데시, 스리랑카, 인도, 파키스탄 등으로 재사용 목적으로 수출되고, 폐기패널은 해체한 후 대부분 파쇄해 매립되고 있다. 구체적인 절차를 보면, 폐패널은 알루미늄 프레임과 정션박스(Jungtion box) 등을 제거한 후, 밀봉재(Encapsulant) 제거를 거쳐, 매립단계로 이어진다. 이 과정에서 폐소자의 금속은 추출돼 재활용하기도 한다. 폐모듈 무게의 75%를 차지하는 유리 가운데 적층 유리(laminated glass)는 별도의 설비 투자 없이 기존 유리 재활용업체가 갖춘 일반적인 유리 재활용처리기로도 재활용이 가능하다고 한다. 결정질 실리콘 폐모듈에서 밀봉제 제거 방법으로는 가열커터를 이용한 기계적 분리, 유기용제를 이용한 화학적 분리, 고온가열을 통한 연소제거법 등이 개발되고 있다.  [그림 2] 태양광 패널의 종류 (출처: 태양광 폐패널 발생 및 처리 동향, 2019.11.26.) [그림 2] 태양광 패널의 종류 (출처: 태양광 폐패널 발생 및 처리 동향, 2019.11.26.) 그림 3] 실리콘 폐패널의 재활용 공정 흐름도(출처: 환경정책평가연구원, 태양광 폐패널의 관리 실태조사 및 개선방안연구, 2018. <태양광 폐패널 발생 및 처리 동향>에서 재인용 및 갈무리) 그림 3] 실리콘 폐패널의 재활용 공정 흐름도(출처: 환경정책평가연구원, 태양광 폐패널의 관리 실태조사 및 개선방안연구, 2018. <태양광 폐패널 발생 및 처리 동향>에서 재인용 및 갈무리)

산지태양광 발전설비 안전관리 강화

한편, 산업통상자원부와 산림청은 기(旣)설치, 미(未)복구 준공, 신규 진입 설비 등 3개 영역별로 안전관리의 미비점을 개선하는「 산지태양광 발전설비 안전관리 강화 방안」(이하 ‘안전관리 강화 방안’)을 마련하기도 했다. 2020년 6월말 누계, 산지전용·일시사용허가 12,923개소 중 기설치 설비는 7,395개(57%), 미복구 준공 설비는 5,528개(43%)로 파악된다.

올해 역대 최장 장마기간(54일)과 집중호우(852 ㎜) 등으로 전국에서 6,175건의 산사태(1,343ha)가 발생하였으며, 이중 27건이 산지태양광 설비에서 토사유출(3.6ha) 피해가 발생했다. 산지태양광 피해는 금년 산사태(6,157건)의 0.4%, 전체 산지태양광(12,923건)의 0.2%를 차지한다.

산지태양광 발전 설비의 제도개선은 이전부터 지속돼 왔다. 2018년 9월에는 REC 가중치가 축소됐으며, 같은 해 12월에는 일시사용허가제가 도입됐으며 경사도 허가 기준이 25도에서 15도를 강화됐다. 2019년 7월에는 개발행위준공필증 제출이, 올해 6월에는 정기검사 등이 의무화되기도 했다. 산림청은 올해 장마기간에 발생한 산사태 등과 관련해 토질조건, 설계·시공현황 분석 등을 통해 사고원인을 면밀히 파악하고 있으며, 조사결과에 따라 추가적인 제도개선이 이루어질 것으로 전망된다.

우선, 기설치 설비는 설비 안전점검 및 관리 체계를 실효성 있게 강화하여 이미 설치된 설비의 안전한 운영과 유지·관리에 중점을 뒀다. 이에 따라 산지전문기관(산지보전협회 등)에 산지안전점검단(가칭, 산림청 주관)을 설치하여 재해 우려 설비에 대해 향후 3년간 정밀점검을 실시할 예정이다. 이를 위해 내년까지「 산지관리법」을 개정하는 등 산지전문기관에 조사·점검·검사 위탁근거를 마련할 계획이다. 그리고 「전기사업법」에 따른 정기검사와 시행시기, 검사번위도 개선된다. 검사 기관(전기안전공사)의 정기검사를 해당 연도의 우기 전에 시행하도록 하고, 전기설비 위주의 정기검사에 발전소 부지의 유지 및 관리를 포함해 종합점검으로 개선한다. 또한, 산지태양광 발전시설 관리 지침도 마련돼 배포될 예정이다.

미복구준공 설비는 사단계에서의 재해방지 관리 강화, 운영 중인 발전소의 신속한 복구 준공 유도, 철저한 준공검사 등을 통해 안전한 설비 구축에 주력할 예정이다. 이에 따라, 산지태양광 건설 과정에서 재해방지가 필요한 부지에 산지허가권자(산림청장 등)의 조사·점검·검사를 강화하고, 태양광 설치 후 가동(전력판매) 중인 설비의 조속한 산지복구준공을 유도할 예정이다. 이외에도, 준공단계에서 매몰 구간 적합시공 여부 등의 검사도 강화된다.

신규 진입 설비는 안전성·환경성 제고를 위해 허가단계의 입지규제를 강화하는 등 제도정비가 추진된다. 500 ㎾ 이상의 태양광 발전설비를 대상으로 공사계획신고 전에 설계의 적정성에 대한 전문기관(전기안전공사)의 기술검토제도가 도입될 예정이며, 산지 일시사용 허가를 신청할 때, 재해위험성 검토의견서 제출대상(현재 2만㎡ 이상)을 전체로 확대하는 등 산지관리법 시행규칙이 내년에 개정될 계획이다. 이뿐만 아니라, 산지허가권자(산림청장 등) 산지중간복구 명령 시 전력거래전 이행의 의무화, 설계·시공·관리 등 전체 주기 상의 안전관리 교육이 강화될 것으로 전망된다.

<Energy News>

http://www.energy.co.kr

|