[알기 쉬운 뇌대책의 기본 및 기술 ②]

알기 쉬운 뇌대책의 기본 및 기술

새로 제정된 KS(IEC)규격에 따른 빌딩 내부의 뇌 보호 대책 건축기준법이 개정되어 외부 및 내부 뇌보호에 관해서 새롭게 제정된 KS규격에 따른 운용이 촉구되고 있다. 본 항에서는 새로 제정된 KS규격을 토대로 빌딩 건축물의 내부 뇌보호 대책에 대해 설명하고자 한다.

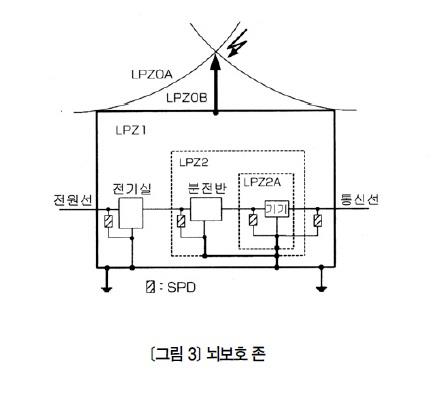

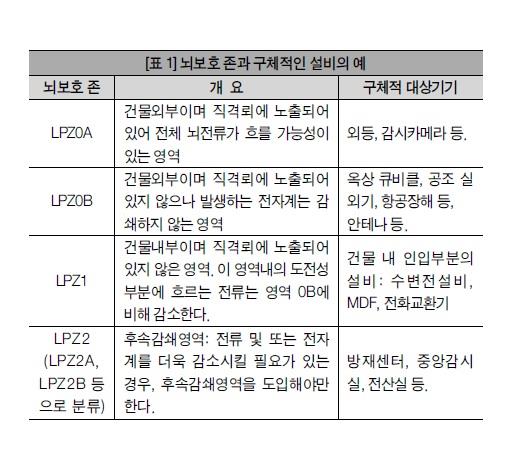

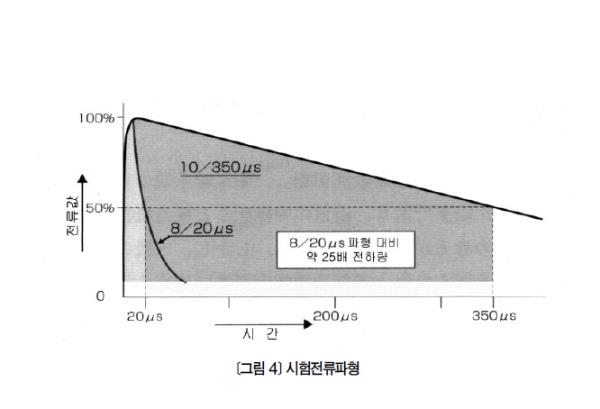

1. 새로운 KS규격의 기본 (1) 뇌서지의 침입경로 종래에 저전압기기로의 뇌서지 침입은 <그림 1>에 나타낸 4개 경로 및 이들이 복합되어 있는 경로의 5가지로 생각하였다. 그리고 이러한 경로로 침입하는 뇌서지에 대한 대책은 모두 유도뢰 현상을 가정한 대책이었다. <그림 2>와 같이 피뢰침 설비(새로 제정된 KS규격에서는 수전부)에 뇌 직격으로 접지전위가 상승하게 되면 빌딩에 인입된 전원선 및 통신선 간에 높은 전위차가 발생하고 이로 인해 절연이 파괴되는 것으로 되어 있다. 따라서 인입구에 SPD를 설치하여 직격뢰의 분류 성분이 전원선, 통신선 및 건물내부의 전기기기에 유출되지 않도록 대책을 세워야 한다. (2) 뇌보호 존(Zone) KS C IEC 61312-1에는 뇌전자 임펄스(LEMP: Lighting Electro Magnetic Pulse)에 의해 발생하는 전자계電磁界가 건축물 내부의 설비 및 전자기기에 장해를 주지 않도록(내부 이상전압이 발생하지 않도록), LEMP의 강도에 따른 영역(LPZ: Lightning Protection Zone)을 정하여 금속물, 전력선, 통신선 및 수도관 등을 경계 부근에서 확실하게 공통 접지하여 등전위화시키도록 하고 있다. LEMP는 전자계에 한정된 것이 아니며, 뇌방전에 의해 발생하는 전기적 펄스, 전압 그리고 전류 모두를 지칭한다. KS에서는 건물의 내부와 외부의 구분(LPZ0, LPZ1) 이외에는 명확히 규정하고 있지 않다. <그림3>과 같이 건물 내의 전기실, 각 층간 및 각방에 설치된 전기기기 등이 여기에 해당된다. 전력선 및 통신선은 직접 접속이 불가능하므로 SPD를 중간에 삽입해 접속시킨다. <표 1>에 뇌보호 존과 구체적인 설비의 예를 나타내었다.   (3) 낙뢰전류의 크기 및 분류에 대하여 낙뢰로 인해 발생하는 직격뢰 및 유도뢰의 크기와 파형은 일정하지 않다. 따라서 학회 및 업계에서는 이전부터 유도뢰에 대하여 시험 전압파형 1.2/50㎲, 시험 전류파형 8/20㎲로 표준화하여 각종 검토 대책을 실시해 왔다. 이번에 제정된 KS에서는 직격뢰의 전류파형을 10/350㎲로 하고, 이 파형에 대한 시험전하량을 100C(보호레벨 I)으로 규정하고 있다. 전압파형은 특별히 정해져 있지 않다. 이 10/350㎲이라는 전류 파형은 표준적인 부극성 귀화뇌격 전류파형과 큰 차이를 보이는데, 그 이유는 발생확률이 적은 정극성 낙뢰 전류파형을 상정하여 제정했기 때문이다. <그림 4>는 유도뢰 전류파형과 직격뢰 전류파형을 비교한 것이다. 그림에 나타낸 바와 같이 유도뢰 전류인 8/20㎲ 파형에 비해 대략 25배 정도 커다란 전하량을 갖는 파형이다.   종래에는 낙뢰 시의 전류값이 정의되어 있지 않았다. 그러나 KS C IEC 62305(2007)에서는 4개의 보호레벨을 설정하고, 그 레벨에 따른 대책과 보호 효율에 대해 규정하고 있다. 즉, 보호레벨Ⅰ: 200㎄(보호효율 98%), Ⅱ: 150㎄(보호효율 93%), Ⅲ: 100㎄(보호효율 80%)이다. 보호레벨Ⅰ의 보호효율이 98%이므로 2%는 보호가 되지 않을 가능성이 있다는 것이다. 그 이유는 보호레벨보다 큰 뇌격전류의 발생 및 수뢰受걳 실패의 가능성을 부정 할 수 없기 때문이다.수전부에 낙뢰한 뇌격전류(보호레벨Ⅰ: 200㎄, Ⅱ: 150㎄, Ⅲ,Ⅳ: 100㎄)는 건물의 인하도체를 통해 대지로 인도된다. 대지에서 접지저항으로 인해 대지전위가 상승하면 건물 인입 전원선·통신선·수도관 등의 금속물을 통하여 그 일부가 유출된다(<그림 5> 참조). 이 유출 전류의 비율은 각 설비의 상황에 따라 달라지지만 기본적으로 접지저항에 반비례한다. 그러나 접지저항값이 계산 불가능한 경우, 건축물의 접지에 50%, 전원선측에 45%, 그리고 통신선측에 5% 유출되도록 보호 설비를 설계하도록 규정하고 있다. 이것은 구조체의 접지저항 30Ω 그리고 배전선 계통의 저항 30Ω인 경우를 가정한 결과이다. 산 정상의 중계소 등, 접지저항이 비교적 높은 경우에 적용할 수 있다. 그러나 일반 빌딩 등에서는 접지를 통합시키기 위해서‘접지저항을 2Ω 이하’를 목표로 설계한 경우가 많기 때문에 피뢰설비에 낙뢰된 낙뢰전류가 접지계통 이외의 다른 곳으로 유출되는 경우도 적지 않다. 이 같은 경우, 전원선 및 통신선의 절연을 파괴시키며 유출되기 때문에 그 인입구에 위에 언급한 전류값의 분류성분을 처리할 수 있는 성능을 가진 SPD를 설치해야 한다.

(4)내임피던스 카테고리와 내전압

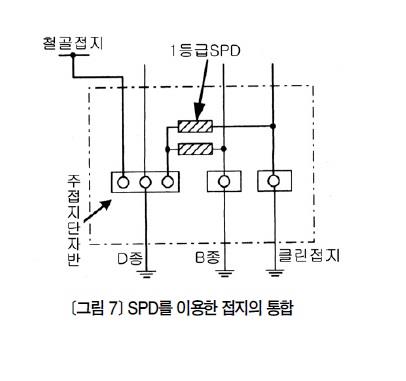

(5) 통합접지 빌딩 등 건물의 접지는 종래부터 ‘피뢰침접지’, ‘A종접지’,‘ B종접지’,‘ D종접지’,‘ 클린접지(약전 접지), ’ELB접지’등 여러 개의 접지전극을 설치하여 개별로 단독 접지하는 경우가 대부분이다. 새로 재정된 KS에서는 이들을 하나로 통합시킨 1점접지(통하접지)로 함으로써 등전위화를 도모하도록 규정하고 있다. 그러나 약전기기에 대한 노이즈 간섭의 문제나 B종접지 통합에 따른 지락전류의 저감 문제 등으로 인해 부분적으로 단독접지가 필요한 경우도 있다. 이러한 문제를 해결하여 등전위화를 꾀하는 방법으로는 <그림 7>과 같이 주 접지단자반의 접지전극 사이를 SPD로 접속하여 뇌서지로 인한 전위차가 발생한 경우에만 SPD를 단락시키는 방법이 효과적이다.

<Energy News>

http://www.energy.co.kr

|