[중전기 차세대 성장 동력, 초전도 전력 기기 ⑤] 신개념 고장 전류 제한 장치, 초전도 한류기 - 고장 전류 0.0001초 이내 감지, 대정전 STOP!

|

|

2012-05-04 오후 4:38:02

|

2001년 미국 캘리포니아 정전 사태에 이어 2003년에 미국, 영국, 이탈리아 등 많은 지역에서 대규모 정전사태가 발생했다. 우리나라 전력 계통도 전력 수요가 폭발적으로 증가해 단락, 지락, 낙뢰 등 전력 사고(고장) 발생 시 기존 차단기의 용량으로는 차단할 수 없는 대형 사고가 발생한다. 현재 전력 계통은 사고 전류에 대한 대책으로 차단기를 설치하고 있으나 차단기는 사고 감지 후 차단까지 0.1초 이상의 긴 시간이 소요돼 전력 기기의 수명 단축 및 고장 등이 발생한다. 따라서 차단기 동작 이전에 사고 전류를 제한하는 초전도 한류기 도입이 필연적이다. 초전도 한류기는 전혀 새로운 개념의 첨단 전력 기기로, 기존 회로의 변경없이 차단기 용량을 3∼5배 이상 증대시키는 효과를 내는 등 그 파급 효과가 크다. 초전도 한류기와 관련해 미국, 일본, 유럽 등지에서 활발한 연구가 진행 중이며, 우리나라도 고품질 전력 기반 사회 구축을 위해 조기 핵심 기술 확보에 한창이다.

전력 계통에 낙뢰落雷, 지락地落, 선간 단락短絡 등 다양한 고장이 발생할 수 있다. 이로 말미암아 허용 전류의 수십 배에 이르는 고장 전류가 발생하고, 변압기와 차단기 같은 전력선상의 전력 기기를 파손하며, 자칫 광역 정전으로 이어질 수 있다. 고장 발생 시 이러한 사태를 막고자 전력선을 차단하는 차단기와 고장 전류를 줄이는 리액터Reactor와 모선母線분리 등을 설치한다. 하지만 계통 간 결합력 감소로 인한 안정도 손상, 계통 간 유효 및 무효 전력 송 · 수전 유연성 결여로 인한 공급신뢰도 저하, 원활치 못한 전압 제어로 인한 전력품질 저하 등을 감수해야 한다.

전력 차단기, 리액터, 모선 분리와 별도로 고장 전류 그 자체 크기를 줄이는 장치가 있다. 바로 한류기限流器(FCL : Fault Current Limiter)다. 이상적인 한류기는 정상 시 임피던스Impedance(교류 회로에서 인가 전압 및 회로에 흐르는 전류의 비율)가 없고, 고장 시 임의의 임피던스를 발생시키며, 고장발생 후 1/2 주기 이내에 고장 전류를 제한하고 자동 회복으로 반복 고장에 대처한다.

초전도 한류기는 초전도체의 저항 '0'특성과 초전도 · 상전도 전이 시 저항 변화 등을 이용한다. 앞에서 설명한 이상적인 한류기 특성에 근접한 신개념 고장 전류 제한 장치다. 특성은 상시 '0'임피던스, 고장 시 적정 크기의 임피던스 발생, 초고속 한류(1/4 주기 이내), 자동 회복 등이다. 또한, 선로 임피던스 발생 방식으로 잠재적 고장 전류 크기와 무관하므로 추후 고장 전류가 증대해도 교체할 필요가 없다.

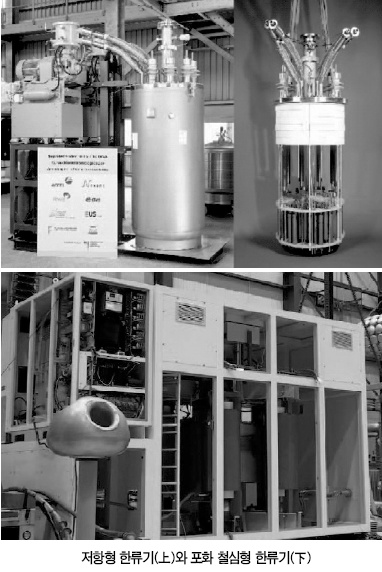

초전도 한류기 방식은 다양한데 '저항형'과 '포화철심형'이 주를 이룬다. 저항형은 초전도 · 상전도전이 시 초고속 저항 발생을 이용하며 초전도 한류소자와 직병렬 부분, 극저온 냉각 시스템, 리액터(혹은 리미터) 등으로 이뤄진다. 포화 철심형은 포화 철심에 코일을 감고 철심 포화를 풀어 임피던스를 발생시키는 방식으로, 대형 철심, 강자기장 발생 DC 코일, 극저온 냉각 시스템 등으로 이뤄진다.

고장 전류로부터 광역 정전 방지 고장 전류로부터 광역 정전 방지

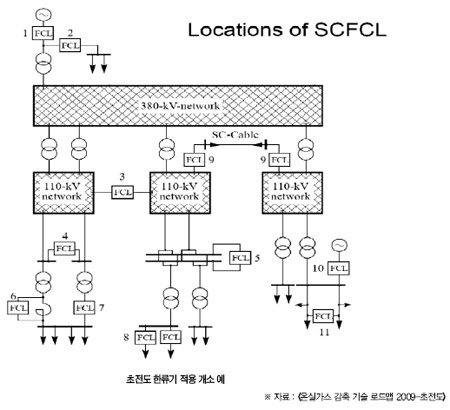

초전도 한류기를 고장 전류가 발생할 수 있는 모든 전력 계통 개소個所에 적용하는 것이 바람직하다.

초전도 한류기 적용 개소는 IPP(Independent Power Producer : 민간 발전 사업자)를 포함해 발전단 보호, 계통의 모선 연계, 변압기 보호 등 다양하다. 초전도 한류기는 고장 전류를 초고속으로 제한함으로써 계통의 전압 안정도 증대, 계통 간 유효 및 무효 전력 송 · 수전 유연성 확보로 공급 신뢰도와 전력 품질을 높인다. 또한, 초고속 한류로 주변기기를 보호(수명 연장)하고 제작 기준을 완화하는 역할도 한다.

우리나라 전력 계통은 송전 거리가 짧고 공급 신뢰도와 안정도 향상을 위해 망상 구조(Network)로 운영한다. 여기에 전력 수요 증가에 따른 끊임없는 설비 증설로 고장 전류가 차단기의 차단 내력을 초과하는 변전소가 늘고 있다. 이를 위해 모선을 분리하고 대용량 차단기로 교체하면서 직렬 리액터 등의 설치도 검토하고 있다. 그러나 경제적 부담은 물론 전력 공급 신뢰도 저하, 광역 정전 위험성 감수, 주변 기기 수명 저하, 기기 제작 기준 강화 등의 문제점이 있다. 한편으로 고임피던스 변압기를 채용하거나 교류-직류-교류 변환을 내용으로 하는 백 투백 시스템Back-to-Back System 도입도 고려하고 있다. 이 방법은 전압 안정도 저하, 대규모 시설, 상당한 전력 손실 등을 감수해야 한다.

고장 전류에 대한 대책으로 초전도 한류기를 주목하는 이유다. 배전급에서 정전 시간 단축, 송전 계통의 모선 연계, 저임피던스 기기 채용 등 초전도 한류기는 다양한 이득을 주기에 바람직한 고장 전류 제한 대책인 것이다. 초전도 한류기는 첫째, 고장 전류를 고속으로 제한하고 모선을 연계해 광역 정전 가능성을 줄인다. 둘째, 전력 계통을 유연하게 운영하게 한다. 모선 연계가 가능하므로 계통을 유연하게 운영하도록 재구성할 수 있다. 셋째, 계통상 전력 기기 피로 저감(수명 연장)과 기준을 완화하는 역할을 한다. 고장 전류에 대한 대책으로 초전도 한류기를 주목하는 이유다. 배전급에서 정전 시간 단축, 송전 계통의 모선 연계, 저임피던스 기기 채용 등 초전도 한류기는 다양한 이득을 주기에 바람직한 고장 전류 제한 대책인 것이다. 초전도 한류기는 첫째, 고장 전류를 고속으로 제한하고 모선을 연계해 광역 정전 가능성을 줄인다. 둘째, 전력 계통을 유연하게 운영하게 한다. 모선 연계가 가능하므로 계통을 유연하게 운영하도록 재구성할 수 있다. 셋째, 계통상 전력 기기 피로 저감(수명 연장)과 기준을 완화하는 역할을 한다.

초전도 한류기 기술은

배전급 초전도 한류기는 실증 시험을 마쳤으며, 송전급 초전도 한류기는 개발 단계다. 초전도 한류기 방식은 크게 저항형과 포화 철심형으로 구분한다. 저항형은 초전도 저항 스위치 소자+기계적 스위치+리미터 구조로 AMSC, Toshiba, 우리나라 전력연구원과 LS산전 등이 기술 우위에 있다. 포화철심형(철심+DC 초전도 코일)은 Zenergy Power

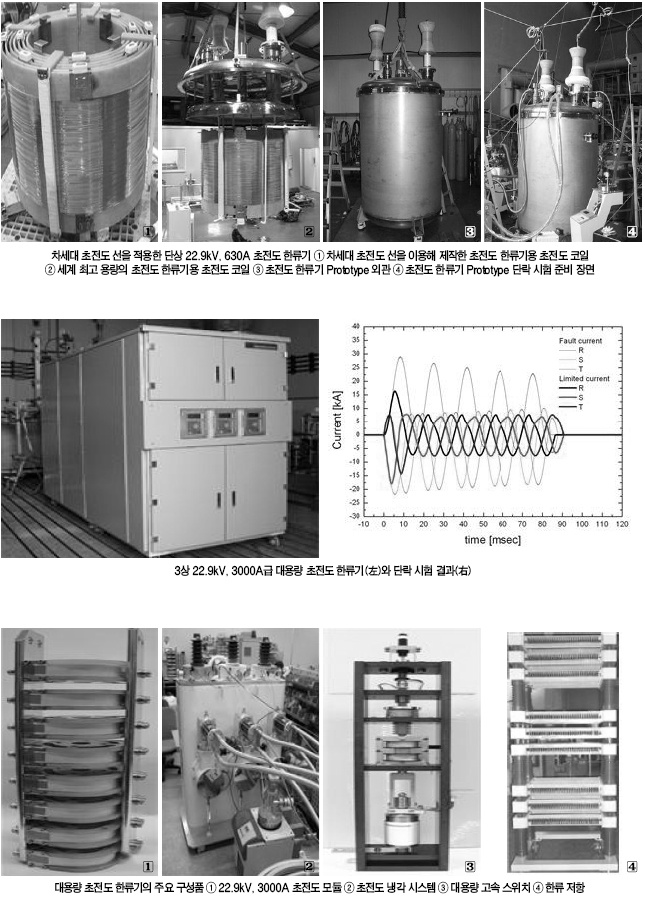

와 Innopower 등이 기술 우위에 있다. 초전도 코일은 초전도 선을 원하는 형태로 권선해(감아서) 만든 장치로, 차세대 초전도 선을 이용한 한류기는 초전도 코일이 평소에 손실이 없는 상태로 있다가 사고전류가 흐르면 초고속으로 초전도 상태가 사라지고 큰 저항이 발생해 사고 전류를 제한한다. 전력연구원과 LS산전은 기계적 스위치와 운용 방식에서 선진국에 비해 디자인이 우월하며, 초전도체 축소 기술에서 선두에 서 있다. 반면, 극저온 시스템 기술에서 열세다.

한국에너지기술평가원은《온실가스 감축 기술 전략 로드맵 2009-초전도》에서 초전도 한류기의 필요조건으로 성능, 가격, 크기 및 운용 경비 · 정비 등을 꼽았다. ▲성능-고속 한류(1/2 주기 이내), 한류크기는 해당 계통의 요구에 맞춤(예 : 차단기 차단 내력 이하 등), 한류 저항 1Ω 이상(22.9㎸급) 혹은 10Ω 이상(154㎸급), 필요에 따라 재폐로 성능, 상시 임피던스 %Zbase = 1% 미만, Fail-Safe(오동작이 없을 것) 등. ▲크기-옥외 변전소는 크기에 다소 여유가 있으나 변압기 크기 이내고, 옥내 변전소는 크기 제약이 심각. 일례로 우리나라 154㎸ 100㎹A 변압기 교체 시 22.9㎸/3㎄급 초전도 한류기 크기가 25.8㎸ CGIS 2대 크기(= 폭 1.2m × 길이 2.4m × 높이 2.5m) 이내임. ▲가격-배전급 25.8㎸/630A는 1억 원 이내, 25.8㎸/3㎄는 2억 원 이내, 170㎸/4㎄는 10억 원 이내 등. ▲운용 경비/정비-현재 특별한 요구는 없으나 냉각 부하 1㎾ 이하 권장, 정비 주기 3년 이상 등.

2000년을 전후한 개발 초기에 순수 저항형, 자기차폐형, 정류형(Electronic Inductive형, Bridge형 등으로 불림) 등이 있었으나, 최근 저항형(저항형 소자+스위치 방식)과 포화 철심형 2개 방식을 주로 개발하고 있다. 또한, 사용하는 초전도체는 초기Bi-2212 튜브 혹은 막대, YBCO 박막 등을 사용했으나, 주로 2G 도체를 사용하고 있다.

SN 전이형 한류기 | 초전도체에 흐르는 전류가 임계 전류를 넘으면 초전도체가 상전도체로 바뀌어 상전도 저항 및 병렬로 연결한 한류 임피던스로 고장 전류를 억제한다. 자기차폐磁氣遮蔽형은 계통 측에 연결하는 일차 코일 안쪽에 초전도 원통을 배치하고, 그 안쪽에 철심을 배치한다. 정상 운전 시 전류로 발생하는 자속으로는 원통 내에 자속이 침입하지 않다가, 고장 전류가 흘러 발생하는 자속이 커지면 초전도 원통이 퀸치Quench돼 내부에 자속이 침입해 임피던스가 커진다.

비SN 전이형 한류기 | 정류기형 한류기는 다이오드 브리지Diode Bridge의 한복판에 초전도 코일과 직류 전원을 배치한 것이다. 직류 전원에 의해 다이오드 브리지의 순방향에 바이어스Bias 전류를 통해 바이어스 전류 이하의 전류는 자유롭게 정류기를 통과할 수 있다. 바이어스 전류를 변화시켜서 한류기의 동작 개시 전류를 정확히 설정 · 조정할 수 있다. 미국의 Lockeed Martin사는 SPI 프로그램 I단계에서 Bi-2223 선재로 만든 초전도 코일과 사이리스터Thyristor를 사용해 2.4㎸/0.08㎄ 정류기형 한류기를 개발했으며, SPI Ⅱ단계에서 General Atomics가 LM을 흡수해 12.5㎸/1.2㎄급 정류기형 한류기를 개발했다. 일본에서는 1999년에 종료한 Super-GM의 1단계에서 Mitsubishi가 YBCO 박막을 사용해 0.2㎸/0.002㎄급 한류 소자를 개발했고, Toshiba가 1.3㎸/0.05㎄급 한류 소자를 개발했다.

2000년부터 시작한 후속 과제인 Super-ACE 프로젝트는 Kansai전력이 고온 초전도 코일을 사용한 정류기형으로 66㎸/0.5㎄를 개발하고 있다. 스위스의 ABB는 직경 38㎝ Bi-2212 원통 16개를 사용해 3상 10.5㎸/0.07㎄급 한류기를 개발했으며, 독일정부의 지원으로 중 · 고압 전력망에 사용하기 위한 3상 저항형 한류기 프로젝트(CURL 10)를 추진하고 있다. RWE Energy AG, Nexans 등 기업이 참여하며 Bi-2212 벌크를 사용해 66K에서 작동하는 10㎸, 10㎹A 용량의 한류기를 제작 · 시험에 성공했다. 독일의 Siemens는 THEVA사가 제작한 직경 4인치의 사파이어 기판에 YBCO 박막을 폭 6㎜, 길이 75㎝ 나선형으로 입힌 소자를 제작해 21장을 직 · 병렬로 연결하고 7.2㎸/0.1㎄의 한류기를 개발했다.

* 위 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

국내 초전도 한류기 개발 현황

우리나라는 2004년 '차세대 초전도 응용 기술 개발 사업'으로 고태국 연세대학교 전기전자공학과 교수팀은 진광이앤씨, 프리컴시스템과 공동 연구를 통해 3상 6.6㎸/200A급 유도형 초전도 한류기 개발에 성공했다. 이 초전도 한류기는 용량 면에서 미국 GA(General Atomics)사와 LANL(Los Alamos National Laboratory)의 12.5㎸/1.2㎄급에 이어 세계 두 번째다.

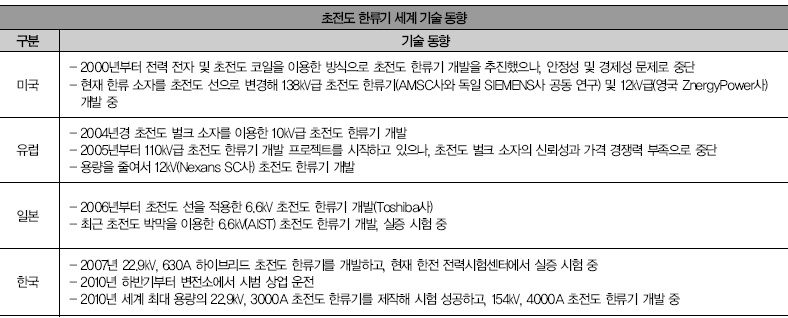

2007년에는 한전 전력연구원과 LS산전에서 3상 22.9㎸, 630A 선로 변경식 하이브리드 초전도 한류기를, 현대중공업과 연세대에서 단상 22.9㎸, 630A무유도 초전도 한류기를 동시에 개발했다. 한전 전력연구원 현옥배 박사팀이 개발한 초전도 한류기는 초전도체와 기존 차단기 기술을 접목한 새로운 개념의 하이브리드 초전도 한류기로 배전급(22.9㎸)에서도 가격 경쟁력을 갖춘 것이 특징이다(과거 154㎸급 이상 송전급에서나 가격 경쟁력이 있을 것으로 예측). 하이브리드 초전도 한류기는 기존 기술경쟁국에서 개발하는 초전도 한류기와 달리 사고 전류 감지는 초전도체가 담당하고, 사고 전류 제한은 상전도(구리 도체 등) 소자가 담당해 고장 전류를 제한하는 방식이다. 선로 변경식은 초전도체로 이뤄진 주회로와 리액터 등 사고 전류 제한 장치가 있는 보조 회로로 구성해 전력 계통에 사고 전류가 유입되면 0.1밀리초(1밀리초 = 1000분의 1초) 이내에 사고 전류를 주회로에서 병렬 회로로 흐름을 바꿔 전류를 제한하는 방식을 말한다. 이를 적용하면 초전도체 사용을 획기적으로 감소할 수 있어 22.9㎸급에서도 가격 경쟁력을 확보할 수 있다. 2007년에는 한전 전력연구원과 LS산전에서 3상 22.9㎸, 630A 선로 변경식 하이브리드 초전도 한류기를, 현대중공업과 연세대에서 단상 22.9㎸, 630A무유도 초전도 한류기를 동시에 개발했다. 한전 전력연구원 현옥배 박사팀이 개발한 초전도 한류기는 초전도체와 기존 차단기 기술을 접목한 새로운 개념의 하이브리드 초전도 한류기로 배전급(22.9㎸)에서도 가격 경쟁력을 갖춘 것이 특징이다(과거 154㎸급 이상 송전급에서나 가격 경쟁력이 있을 것으로 예측). 하이브리드 초전도 한류기는 기존 기술경쟁국에서 개발하는 초전도 한류기와 달리 사고 전류 감지는 초전도체가 담당하고, 사고 전류 제한은 상전도(구리 도체 등) 소자가 담당해 고장 전류를 제한하는 방식이다. 선로 변경식은 초전도체로 이뤄진 주회로와 리액터 등 사고 전류 제한 장치가 있는 보조 회로로 구성해 전력 계통에 사고 전류가 유입되면 0.1밀리초(1밀리초 = 1000분의 1초) 이내에 사고 전류를 주회로에서 병렬 회로로 흐름을 바꿔 전류를 제한하는 방식을 말한다. 이를 적용하면 초전도체 사용을 획기적으로 감소할 수 있어 22.9㎸급에서도 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.

* 위 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

* 위 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

* 위 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

현대중공업 석복렬 박사팀이 개발한 초전도 한류기는 손실이 거의 없고 154㎸ 이상의 고전압 전기절연에도 유리한 새로운 무유도 권선법을 개발해 적용한 것이 특징이다. 무유도 권선법은 초전도 선을 기본 틀(Bobbin)에 권선할 때 초전도 선 사이에 자기적인 유도(인덕턴스)가 없도록 해 인덕턴스에 의한 손실 발생을 최소화하는 것이다.

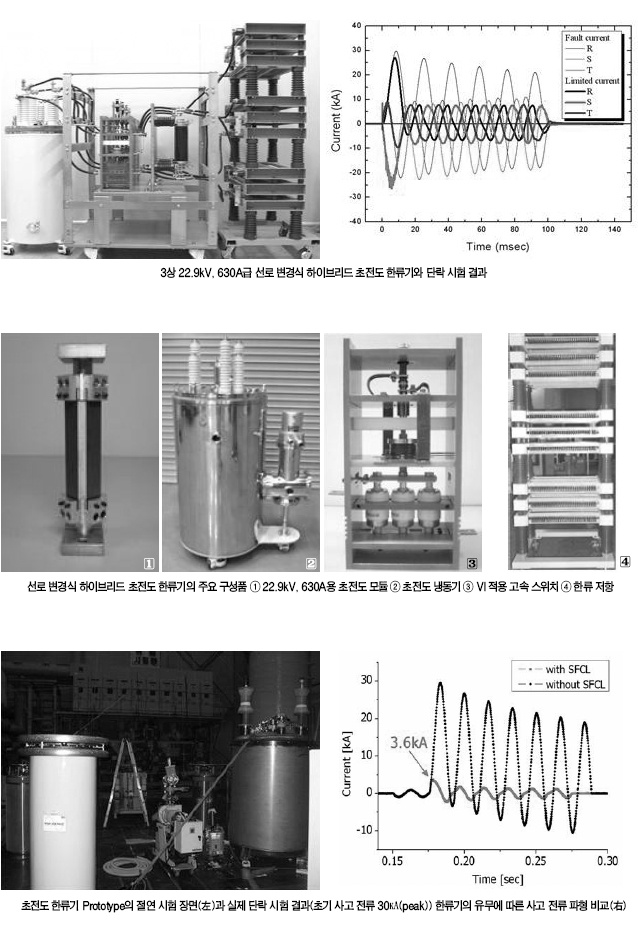

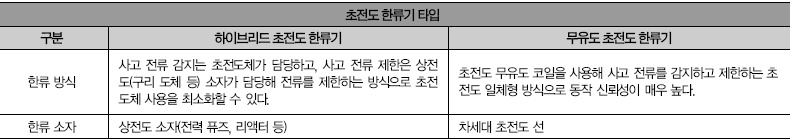

2010년에 한전 전력연구원 현옥배 박사 연구팀과 LS산전 개발팀이 공동으로 연구를 수행해 세계 최대 용량의 3상 22.9㎸, 3000A 초전도 한류기를 개발했다. 고성능 고속 스위치와 저비용 냉각 시스템 등을 개발해 고성능 · 저비용 · 대용량 초전도 한류기 핵심 원천 기술을 확보한 것이다. 고속 스위치는 1~2밀리초 이내에 ON 혹은 OFF 동작하는 전력용 고전압 스위치로 초전도 한류기의 핵심 부품이다. 22.9㎸, 3000A 초전도 한류기는 현존하는 세계 최대 용량급으로 도심 전력 공급에 가장 많이 사용하는 154㎸/22.9㎸ 변압기에 적용해 고장 전류 문제를 해결할 수 있으며, 도심 전력 수요 증가에 따른 변압기 용량 증대(60㎹A에서 80㎹A나 100㎹A로 증대)에도 즉시 적용할 수 있다.

*

현재 전력 계통에는 사고 발생에 대비해 단순 차단기만 설치하고 있다. 따라서 고장 전류 발생 시 대전류에 의해 변압기 등 고가의 전력 기기 파손은 물론 사고 구간의 전력을 차단해 정전되는 문제점이 있다. 더욱이 차단기 용량이 부족해 고장 전류 차단에 실패할 경우 주변 전력 계통까지 고장 전류가 파급돼 대형 정전 사태가 발생할 수도 있다. 국내에서 개발한 초전도 한류기를 전력 계통에 적용하면 낙뢰 등으로 발생하는 고장 전류를 0.0001초이내에 감지해 작은 고장 전류로 변환시킴으로써 대전류로 인한 전력 기기 파손과 정전 확대 등의 대형 사고를 방지할 수 있다. 또한, 전력 부하 증가 시에도 기존 차단기의 용량 증대 없이 운전하므로 차단기 교체 비용과 전기 품질 문제로 인한 막대한 비용 손실도 절감할 수 있다. 전문가들은 전력 품질 향상 등으로 1조 원 규모의 경제적 이익을 예상하며, 신규 차단기 설치를 억제하는 것만으로도 세계 시장 규모는 2020년 2조 원에서 지속적으로 시장규모가 성장해 2050년 6조 원에 이를 것으로 예측한다.

참고 자료 :《 초전도 전력 기기》한국과학기술정보연구원,《 고온 초전도 소재 기술 조사》한국과학기술정보연구원, 《온실가스 감축 기술 전략 로드맵 2009-초전도》한국에너지기술평가원

<Energy News>

http://www.energy.co.kr

|

|