| [전문가칼럼] 인버터 지락 관련 검출 방안 및 고장 대책 | |

| 2018-09-02 | |

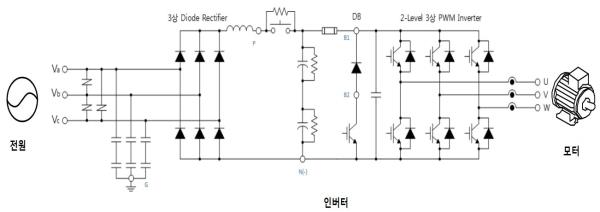

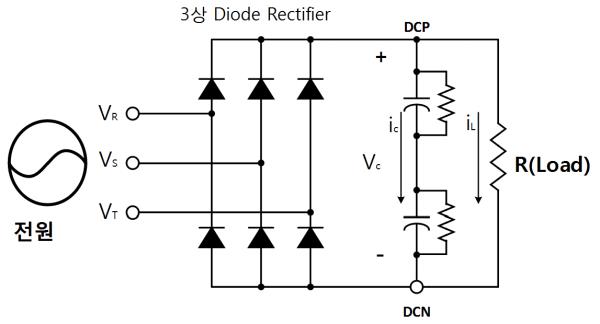

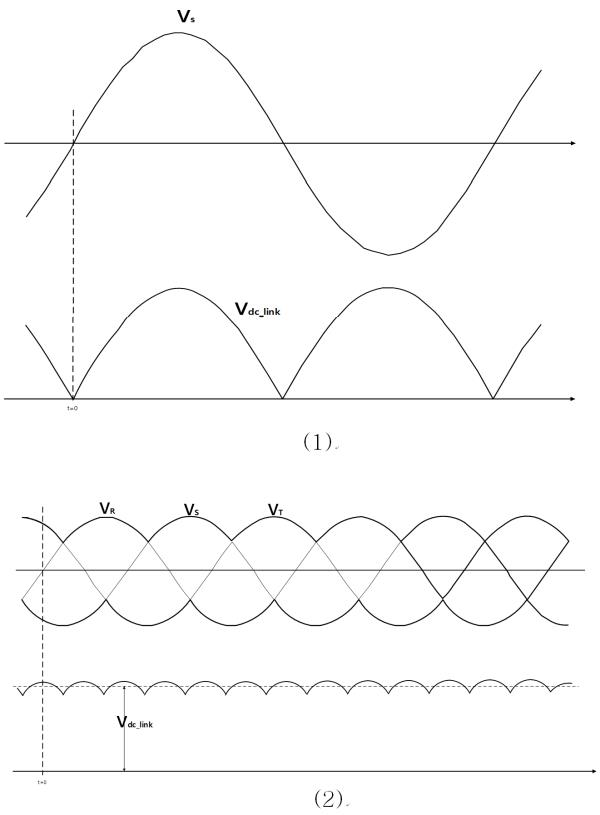

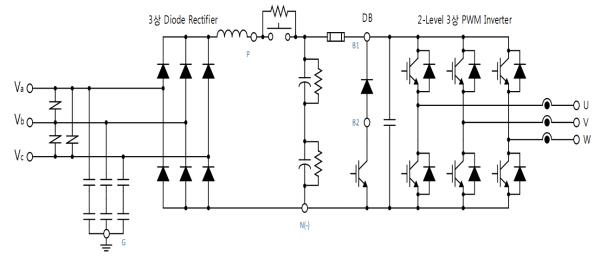

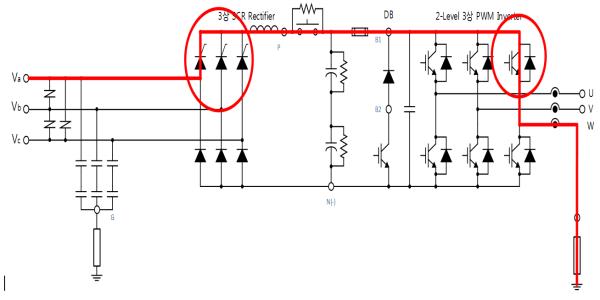

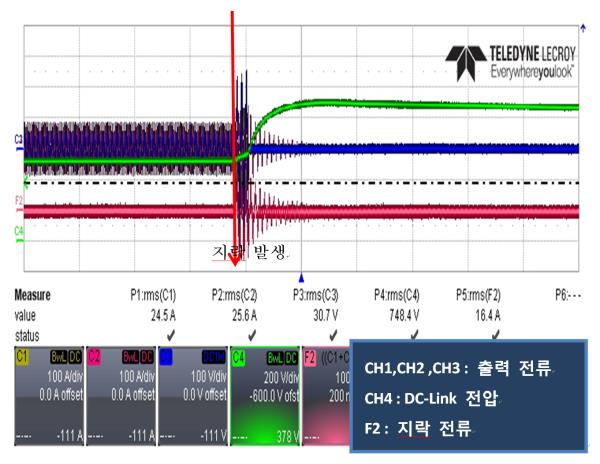

인버터 지락 관련 검출 방안 및 고장 대책 많은 산업현장에서 기기의 안정적 구동 및 인체를 보호하기 위해 접지 시스템을 사용하고 있다. 그러나 이 접지 시스템에 의해 오히려 기기의 고장을 유발할 수 있다. 이번 호에서는 전기기기를 사용하고 있는 산업현장에서 접지 시스템에 의해서 발생하는 고장의 원인 및 대책에 관해 서술했다. 글 : 김효진 LS산전 차장 자료협조 : 한국전기안전공사 1. 인버터 지락 종류 및 검출 방법 인버터 하드웨어 구성에 따라 지락에도 전원(입력 3선인 R, S, T), DC-Link Capacitor DCP, DCN의 지락, 인버터 출력(3상 전동기의 입력 3선)의 지락으로 크게 나눌 수 있다. 인버터에서는 위의 3가지 지락 모드에 대해 자체적으로 고장을 검출하고 있다. 본 글에서는 입력 및 출력의 지락에 대해서만 언급하려고 한다.  [그림 1]에서 인버터 전원선 Va, Vb, Vc의 선이 지락될 시 인버터는 3상 입력이 아닌 단상 입력으로 구동된다. 3상 입력 인버터에 단상 전원이 입력될 시 인버터에서는 입력결상(Input Phase Open)이라는 고장명으로 인버터 전원선 지락을 검출한다. 일반적인 3상 인버터 구성에서는 입력단 모듈 쪽에는 전류를 검출해 내는 전류센서(CT)나 입력 전압을 검출할 수 있는 회로가 장착돼 있지 않다.  3상 인버터를 간략화하면 [그림 2]와 같다. 이와 같은 하드웨어 구성에서 입력단 지락을 검출하기 위한 방법으로 여러 방법이 존재하지만 가장 간단한 방법으로는 DC-Link 리플의 주기를 체크하는 방법과 DCLink 커패시터의 전압 변동폭을 확인하는 방법을 사용한다. 3상 인버터의 DC-Link 커패시터에는 전원주파수의 6배수에 해당하는 리플이 발생하고 입력전원의 한상이 지락될 시 DC-Link 커패시터는 전원주파수의 2배수 리플이 발생한다. 이 리플의 주기를 체크하기 위해서 DC-Link 커패시터를 일정한 주기마다 읽어 리플의 주기를 계산한다. 이 주기가 전원 주파수의 2배수 근처의 값을 갖게 되면 입력결상(Input Phase Open) 고장을 만들어 낸다. 이 방법은 DC-Link 커패시터 전압을 검출하는 샘플링 타임이 크게 되면 검출하는 데에 오차율이 커져 고장 검출이 쉽지 않게 된다.  입력 결상을 체크하는 또 다른 방법으로는 DC-Link 커패시터의 리플전압 변동폭을 확인하는 방법이 있다. 정류기에 전원을 인가하게 되면 DC-Link 커패시터에 전압이 충전된다. 3상 전원에 의한 DC-Link 커패시터의 peak to peak 전압의 크기와 3상 전원 중 한상이 지락되면 단상 전원이 정류기를 거쳐 DC-Link 커패시터에 전압이 충전되는 것처럼 보이게 된다. 그런데 이때의 peak to peak 전압의 변동폭은 [그림 3]의 (1)과 같이 나타나며, 이는 [그림 3]의 2와 같은 3상의 peak to peak 전압의 크기 및 모양이 다르다. 이 DCLink 변동폭, 즉 peak to peak 전압이 일정한 값 이상이 되면 입력결상(Input Phase Open)을 체크한다. 그러나 이 방법을 사용할 경우, 입력단 결상에 의해서만 입력결상 고장이 나타나는 것은 아니다. 출력 부하가 일정하지 않은 경우 DC-Link 커패시터 전압이 부하에 따라 변하기 때문에 순간적인 부하의 증·가감에 의해서 고장이 검출 될 수 있다. 입력단 지락, 결상 등을 검출하기 위해 입력단 전압을 검출하는 것이 좋은 방법이나 추가적 회로에 대한 금전적인 문제로 위와 같은 방법을 많이 사용한다. 부하 변동에 따른 DC-Link 변화량 및 시 지연 등을 추가해 입력 고장 레벨을 설정한 후 범용 현장에서 사용이 가능하다. 2. Y-D 결선의 비접지 계통 산업현장을 초기에 건설할 때는 배전과 관련된 부분을 설계한다. 이 때 산업 현장마다 전원 계통 결선의 방법은 상이하다. 또 애플리케이션마다 특별한 배선을 해야 한다는 규정을 갖고 있지는 않다. △-△, Y-Y, Y-△ 결선 모두 가능하지만 이번 글에서는 대표적으로 Y-△ 전원 배선에 한정지었다. Y-△ 결선의 전원 시스템에서 2차 측 한상에 접지를 해 놓은 경우의 인버터 입력단 지락 및 인버터 출력단 지락에 대한 인버터 영향 분석 및 인버터 소손에 대한 해결방법에 대해서 서술했다. 접지는 전기회로나 전기 기기를 도체로 땅에 연결하는 것을 말한다. 접지는 전기회로나 전기 기기에 이상 전압이 발생할 시에 고장 전류를 전위가 0인 대지로 흘려보냄으로써 같은 전위로 유지해 기기와 이상 전압으로부터 인체를 보호하는 역할을 한다. 전기기기인 인버터도 접지를 한다. 인버터에서의 접지의 목적은 다음과 같다. 인버터의 입력단 전압에서 오는 써지 전압으로부터 보호하기 위해 써지 전압을 그라운드로 흘려보내는 역할을 하기도 한다. 또한 인버터 내부에서 만들어 지는 전자파가 외부의 장치에 영향을 미치지 않도록 EMC 필터를 접지에 연결함으로써 EMC의 영향을 줄일 수 있다. 또한 인버터 외함과 통전부위의 기생커패시턴스에 의한 누설 전류에 의해 유기되는 전압으로부터 사람을 보호하기 위한 이유로 접지를 사용한다. 접지는 계통의 상태(Y-△, △-Y 등)에 따라 영향을 받게 되는데, 인버터 설치 사업장을 보면 종종 Y-△ 결선의 전원 시스템에서 2차 측 한상에 접지를 해놓은 전원에 인버터가 연결돼 있는 경우가 있다. 대체적으로 인버터는 전동기 부하에 사용되며, 전동기 또한 누설전류의 이유로 접지를 해야 한다고 매뉴얼에 명기돼 있다. 그러나 이러한 시스템에 연결되어 있는 경우, 인버터에 지락과 같은 상황이 발생할 시에 인버터는 지락이라고 검출하고 인버터 출력을 멈추지만 전동기의 상태에 따라서 인버터 소손이 발생할 수 있다. 2.1 삼상 인버터 구성  [그림 4]는 SCR-Diode 정류기, DC-reactor, 출력 IGBT로 구성되어 있는 인버터다. 인버터 SCR-Diode 또는 Diode 정류기에 3상 전원이 입력돼 DC-Link 커패시터를 충전시킨다. 이 충전된 DC-Link 커패시터 전압을 IGBT 스위칭을 통해 기본파 크기 및 주파수 조절이 가능한 전압으로 출력한다. 이러한 인버터 구동 중에 문제가 발생할 경우, 고장을 검출하고 출력을 차단하게 된다. 인버터는 여러 센서(전압, 전류, 온도) 등을 이용해 인버터의 비정상적인 상황을 판단하여 고장을 검출하지만 여기서는 인버터의 전원, DC-Link 커패시터, 인버터 출력의 지락에 의한 고장들에 한정지어 서술한다. 외부의 문제와 같은 입력 전원의 경우, 한상이 결선됐거나 인버터 출력이 결선된 때에는 인버터 자체적으로 고장을 검출·진단해 인버터 운전을 정지한다. 출력선에서 한상의 지락이 발생할 경우 이 또한 인버터는 출력 전류를 확인해 지락을 검출한다. 지락을 검출해 인버터 운전을 차단해도 인버터 및 주변기기에 소손이 발생할 수 있다. 2.2 Y-△ 결선에서의 인버터 출력단 지락 일반 현장에서 상용 전원의 1차가 Y결선이고 2차 결선이 Δ결선인 경우 Δ의 한상을 접지시켜 사용하는 곳이 있다. 이와 같은 현장에 인버터와 전동기가 설치돼 있는 경우, 종종 인버터 출력선 지락이 발생한다. 대다수의 인버터는 인버터 소손 및 인버터 주변기기의 소손을 방지하기 위해서 지락을 검출하게 된다. 지락 검출 방법에는 여러 가지가 있을 수 있지만 인버터는 CT를 이용해 출력 전류를 검출하기 때문에 인버터 출력 3상 전류의 합이 0이 아닌 일정 값 이상이 될 시에 인버터의 출력 지락이라 판단하고 인버터 정지 명령을 내린다. 이러한 고장을 검출함에도 인버터는 종종 지락 발생 시 소손된다. 그 이유로는 인버터의 DC-Link 전압(커패시터 뱅크 전압)이 DC-Link 커패시터 내압을 벗어나는 레벨의 전압 인가 또는 지락 발생 시 과전류에 의한 IGBT 소손이 있기 때문이다.  IGBT 소손은 인버터의 출력 한상이 지락되는 경우 접지 저항에 의해 흐르는 전류가 인버터 IGBT의 소손에 이르는 전류 이상이 발생하면, IGBT 소손이 되고 이로 인해서 2차 사고로 입력단, DC-Link 커패시터도 소손될 수 있다. 위와 같은 현상은 전동기가 돌지 않는 때에는 인버터 출력선이 지락돼도 고장이 검출되지 않는다. 하지만 인버터에 의해 전동기가 구동돼 있는 경우에 전동기 정격 주파수 근처의 운전 주파수에서 소손이 발생한다. 이는 인버터의 출력선 지락으로 인해 [그림 6]의 게이트 부의 다이오드를 통해서 전원 전압이 공급되며 그로 인하여 커패시터 소손이 발생한다.  2차 측 Δ결선의 한상을 접지해 두었기 때문에 인버터 출력선의 지락은 Δ결선의 한상과 동전위를 갖게 된다. 인버터의 극전압과 상전압은 다르다. 인버터의 극전압 중성점은 2차 측 Δ결선의 가상 중성점과 동일 전위이며, 극전압과 상전압은 DC-Link 전압의 1/6 만큼 크기 차이가 난다. Δ결선의 가상 중성점과 접지선 사이에는 입력 전압의 상전압 피크 전압이 걸려 있고 전동기가 최고 속도로 운전한다고 가정하면 지락된 선의 역기전력은 중성점으로부터 전동기 정격 전압이 유기돼 있을 수 있다. 이들의 관계를 살펴보기 위해 커패시터 중성점과 지락이 된 인버터 출력단 사이의 전압을 정리해 보면 다음과 같다. 전동기의 유기기전력, 극전압과 상전압간의 차, Δ결선 2차 측 상전압의 합이 된다.  400[V]급 인버터에 입력 전압 범위인 500[V] 전압을 인가하고 전동기에 480[V]를 연결해 전동기 정격 속도로 구동하고 있을 경우, 지락이 발생하게 하면 DC-Link 전압은 약 920[V]의 전압이 인가된다. 인버터는 400[V] 내압의 커패시터를 직렬 연결해 사용하고 커패시터 정격 내압인 800[V] 이상의 전압이 지속적으로 유지될 경우에는 인버터 소손이 발생한다. [그림 7]의 실험 파형으로는 이를 입증할 수 있다. 이 시험 파형의 조건은 입력 전압은 3상 380[V], 110[kW] 모터를 사용했고, 전원은 Y-△ 결선이며 △의 한상과 접지는 연결돼 있다. W상 출력을 지락 시켰을 때의 시험 파형이다. 운전 중 지락이 발생한다면, 3상 출력 전류는 [그림 7]과 같은 경우 인버터에서 지락을 검출했더라도 인버터 DC-Link 전압 상승에 의한 인버터 소손은 인버터 자체적으로 해결할 수 없다. 인버터 소손을 막기 위해서는 세 가지 방법이 있다. 첫 번째, 인버터 설계 시 인버터에 공급되는 상용전압과 전동기의 정격 전압을 고려해 전압 내압이 높은 DC_Link 커패시터를 사용하는 방법이다. 두 번째는 DC-Link 전압을 커패시터 정격 전압 이내에서 운용될 수 있도록 인버터의 커패시터에 저장돼 있는 에너지를 열로 소모시킬 수 있는 DB unit을 설치하는 것이다. 세 번째로는 시스템 자체에 지락 검출 장치를 설치해 시스템 자체에서 지락이 검출될 경우에 인버터의 전원을 차단하는 방법이다. 첫 번째 방법은 커패시터의 내압이 높을수록 금액이 비싸지기 때문에 여러 개의 커패시터를 직병렬해서 사용해야 하는 인버터에는 적절하지 않다. 두 번째 방법은 효과적인 방법이 될 수 있다. 가·감속이 빈번하고 회생에너지가 큰 시스템에서는 DB-Unit을 사용하고 있다. 세 번째 방법은 금액적인 부담이 있을 수 있으나 인버터 및 주변기기, 또한 그 상위 시스템 보호 차원에서 지락 발생 시에 전원을 차단할 수 있기 때문에 가장 적절하다. 3. 맺음글 산업현장에서 여러 가지 이유로 인해 접지를 사용하고 있고 설비 규격 기준 또한 사용환경에 따른 접지 기준에 대해 명확히 명기하고 있다. 그러나 간혹 이 접지로 인해 산업기기의 오동작 또는 소손이 발생하고 있다. 일부 접지에 의한 고장에 따라서 기기 단품에서 이러한 고장에 대한 진단 및 검출을 할 수 있으나 일부 고장은 단품 기기에서 검출할 수 없는 것도 있다. 이러한 경우 시스템적으로 추가 보호기기를 설치해 더 큰 사고를 미연에 방지해야 한다.

< Energy News > |

|

- [전기기술] 분류 내의 이전기사

-

[전문가칼럼] 전기안전지침(KESG) 풍력 발전설비 점검 지침

전기안전지침(KESG)풍력 발전설비 점검 지침최근 산업통상자원부는 미세먼지 대책반을 구성하고 화력발전 가동으로 배출되는 미세먼지와 대기오염물질을 최소화하기 위해 노후 석탄화력발전소를 일정기간 동안 가동중

2018-08-04 -

[독자칼럼]전기기기 설계-직류기와 변압기 설계를 중심으로⑥

일본의 다카하시(高橋辛人) 박사의 저서를 편역한 배진용 공학박사 겸 변리사의 여섯 번째 연재를 이어간다. 지난 호부터 '직류기의 설계'에 관한 챕터들을 게재하고 있다. 직류기는 통풍구의 유무와 통풍방식, 보호

2018-08-01 -

[신기술]디스플레이 지문 인식 위한 ‘투명 센서’에서 ‘투명한 금속전극’까지

디스플레이 지문 인식 위한 ‘투명 센서’에서열선과 웨어러블 기기 등에 필요한 ‘투명한 금속전극’까지흔히 ‘4차 산업혁명’으로 표현되는 고도의 정보사회에서 인간의 활동은 모

2018-08-01 -

[신기술]에너지 저장 효율을 높이는 기술

에너지 저장 효율을 높이는 기술위험과 비용은 줄이고, 성능은 높인다전기자동차의 수요와 친환경 에너지에 대한 요구가 커지면서 에너지 저장장치(ESS: Energy Storage System)의 수요도 급격하게 늘고 있다. 이에

2018-08-01 -

[트렌드리포트] 풍력발전시스템의 제어기술: 유효전력 제어

풍력발전시스템의 제어기술: 유효전력 제어글임지훈박사 / 한국전력공사 전력연구원1. 풍력시스템 제어기술의 필요여러 대의 풍력 발전기들이 대규모로 구성되는 풍력단 지의 경우 배전선로에 연계되는 소규모 풍력발

2018-07-02

- 관련기사

-

[신제품] 온세미컨덕터, 절연 고전류 IGBT 게이트 드라이버 공개

온세미컨덕터,다중 전력 애플리케이션 지원절연 고전류IGBT게이트 드라이버 공개에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터가 독일 뉘른베르크에서 지난5월7일 개최된<PCIM유럽2019>에서 새로운 영역의 절연 고

2019-06-01 -

[신제품] 로옴, 에너지 절약형 AC/DC 컨버터 IC 공개

로옴,산업기기 소형화·고신뢰화·저전력화 구현하는에너지 절약형AC/DC컨버터IC공개로옴 주식회사가 대전력을 취급하는 범용 인버터 및AC서보,산업용 에어컨,가로등 등의 산업기기용으로, 1,700V내압Si

2019-05-01 -

650V 역 전도 IGBT 제품군, 스위칭 손실 30% 감소로 에너지 효율 향상, 디스크리트 RC-H5 650V 전력 반도체

650V 역 전도 IGBT 제품군, 스위칭 손실 30% 감소로 에너지 효율 향상디스크리트 RC-H5 650V 전력 반도체인피니언 테크놀로지스는 공진 애플리케이션을 위한 자사의 차세대 역 전도(Reverse Conducting, RC) IGBT(In

2014-06-01