|

[모빌리티와 전기 ②]

전기비행기의 미래, 2040

비행기는 중량의 제약이 엄격하기 때문에 모든 교통기관 중에서도 마지막까지 화석연료에 의존한다는 설이 나오고 있다. 그러나 2003년도 판의 일간 공업신문사 서적 「자동차용 모터 기술」을 보면, 철도에서의 파워트레인의 주역이 현재 완전히 전동모터화되었다는 점, 하이브리드화가 진행되고 있는 자동차도 가까운 미래에는 그 대부분이 전기자동차화될 것이라는 예측과 함께 그 이전에 전기비행기의 시대가 도래할 것이라는 내용이 기술되어 있어 비행기도 머지않아 전동화 트렌드에 편승할 것으로 예상되고 있다. 본고에서는 전기비행기 관련 기술의 진전 및 전기비행기 시대의 도래 가능성에 대해 알아본다.

정리 편집부

전기비행기의 동향

전기비행기란현용 비행기는 원유에서 유래한 연료를 사용하고 있는데 요즘에는 항공용 연료도 다양화돼 가고 있다. 그에 따라 화석연료를 탑재하지 않거나 그 사용량을 현저히 감소시키는 신기술을 도입한 탈화석 연료 항공기([그림 1] 참조)에 대한 관심이 세계적으로 높아지고 있다. 탈화석연료 항공기 중 추진기의 원동기로서 전동기(이하, 전동모터)를 사용한 것을 전동화 항공기(Electric aircraft)라 정의한다. 또 열기관과 전동모터의 조합도 전동화 항공기에 포함한다. 표제 중 비행기라는 명칭은 엄밀하게 말해 항공기의 하나의 분류에 속하지만, 본고에서는 항공기 전반을 가리키는 일반적인 명칭으로서 이하 비행기와 항공기를 같은 의미로 취급하고, 전동화 항공기는 전기비행기를 지칭하는 것으로 한다.

전기비행기의 기술동향 [그림 2]에 전기비행기 추진시스템의 구성을 나타냈다. 전력원으로서 2차전지만을 사용한 ‘순(純)전동추진시스템’과 2차전지 이외의 전력원(내연기관 발전기, 연료전지 등)과 조합한 ‘하이브리드 전동추진시스템’으로 크게 구분할 수 있다. 전자의 구성은 전기자동차의 파워트레인과 거의 흡사하고 구동대상이 차륜 대신 프로펠러로 되어 있을 뿐이다. 실제 전기비행기의 동향에서 전기자동차 기술의 영향(기여도)은 상당히 크다. [그림 3]에 1980년대 이후의 유인(有人) 전기비행기 규모와 첫 비행 연도을 나타냈다. 초기의 유인 전기비행기는 태양전지를 사용했으며 출력은 매우 미약했다. 그 후에도 현재까지 전기비행기의 규모는 1~4인승용 정도의 소규모로 제한돼 있지만, 최근 10년간 진보의 속도는 주목할 만한 점이다.

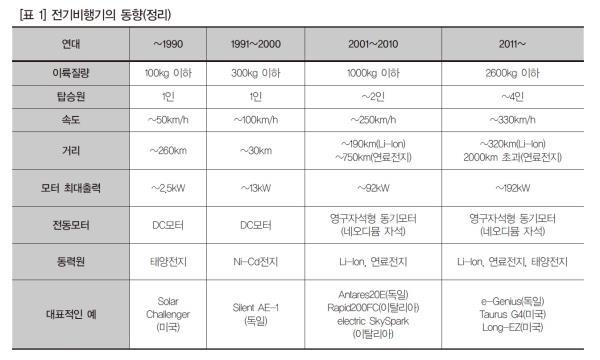

1997년에 니켈 카드뮴 전지만을 동력원으로 한 전동모터 글라이더 Silent AE-1이 독일 AirEnergy사에서 개발된 이후 새로운 유형의 전력원을 가진 유인 전기비행기는 곧바로 등장하지 않았지만, 2006년에 독일의 Lange Aviation사가 형식증명을 취득한 전동모터 글라이더 Antares20E는 유인 비행기로는 세계 최초로 리튬이온 전지를 채용해 규모도 출력도 Silent AE-1에 비해 현저히 증가했다. 이 Antares20E의 등장 이후 세계 각국에서 전기비행기의 개발이 활발해져 성능이 눈에 띄게 진보했다. 그 중에는 수소연료전지를 동력원으로 하는 것이나 가솔린 엔진 및 전동모터의 하이브리드 엔진기 등도 존재한다. [표 1]에 전기비행기의 동향을 정리했다. 1990년대까지는 출력이 작기 때문에 소규모의 기체를 저속으로 비행시킬 수밖에 없었다. 하지만 원천기술(전동모터, 전력원)의 진보에 따라 2000년대 이후 성능이 비약적으로 향상됐다. 특히, 리튬이온전지 및 고성능 자석을 이용한 영구자석형 동기모터의 적용이 성능 향상에 큰 기여를 했다. 이러한 원천기술은 EV 개발에 기인한 것으로, 앞으로도 전기비행기의 원천기술은 EV 기술에 크게 의존할 것으로 예상된다.

전기비행기의 이점과 과제 전기비행기의 이점과 과제

전기비행기의 이점

전기비행기의 가장 뛰어난 장점은 전동모터의 우수한 효율성에 기인한 연비의 우수성이다. [그림 4]에 기존의 가솔린 엔진 비행기를 전동화한 경우 운항비용 절감량의 시산 예를 나타냈다. 시산결과, 전동화에 의해 에너지 비용과 정비비가 극적으로 저하되어 총 40%에 가까운 비용 절감이 기대된다. 따라서 비행기의 전동화는 환경적합성뿐만 아니라, 경제성도 향상시키는 효과를 가져온다.

전기비행기의 과제 그러나 실제로 가솔린 엔진의 추진기를 전동화하려면 페이로드 및 항속거리를 대폭 희생시켜야 하며, 원천기술의 급속한 진보 덕택에 전기비행기의 성립이 가능해졌다고 해도 여전히 기존 비행기와의 운용면에서 득실차가 크다. [그림 5]에 전기비행기의 성립성 예측을 나타냈다. 수소를 연료로 하고, 고체 고분자형 연료전지(PEFC: Polymer Electrolyte Fuel Cell)와 리튬이온전지를 전력원으로 한 3개 규모의 전기비행기에 대해 기존의 비행기와 동일한 비행 루트를 상정한 경우 유상하중(페이로드)의 성립성이 어느 정도인가를 탑재기기류의 장래적 성능 향상을 고려하여 예측한 예이다. 장기적 예측이기 때문에 오차는 크지만, 비교적 작은 규모의 기체의 경우 성립성이 높은 데 비해 78석 규모의 기체에서는 2030년 시점에서도 성립성을 기대하기가 어렵다. 이른바 여객기의 전동화는 어렵다는 것을 보여주고 있다. 이것은 추진시스템의 중량이 너무 크다는 점과 가스터빈 엔진과는 달리 전동추진시스템의 경우 규모를 크게 해도 단위중량당 출력이 증가하는 효과가 적다는 점에 기인한다. 따라서 전기비행기의 항속거리 및 페이로드를 기존의 비행기 수준으로 확보하려면 2차전지 및 연료전지, 전동모터 등의 경량화가 최대의 기술과제가 된다. 현재, 여러 전동 여객기의 구상이 각국에서 제안되고 있는데, 대부분은 ▲리튬공기전지 ▲ 초전도 모터 ▲고체 산화물형 연료전지(SOFC) 등 아직 항공기의 용도로서 성립성의 전망이 없는 기술 적용을 전제로 하고 있다.

비행기의 미래상 25년 전과 현재의 핵심기술 약 25년 전 운항을 개시한 에어버스사의 A320은 여객기로는 최초로 디지털식 플라이 바이 와이어(Fly-By-Wire: FBW) 장치를 도입했다. 플라이 바이 와이어란 기존의 케이블 및 유압관으로 연결되어 있던 조종간과 조종면(control surface) 사이를 전선(와이어)으로 연결한 것으로, 파일럿의 조작과 조종면의 동작 사이에 컴퓨터가 개재하는 시스템이다. 이에 의해 고도의 비행제어 자동화가 이루어져 ▲파일럿의 조종미스 회피 ▲워크로드(workload)의 저감 ▲안전성의 향상 등이 실현됐다. 최근의 여객기는 표시·통신·항법·자동조종·비행관리시스템 등 항공전자공학(Avionics) 분야에 그치지 않고, 모든 시스템을 전동화하려는 경향이 강하기 때문에 유압 및 추기(抽氣) 계통 등이 전기계통으로 치환되고 있는 실정이다. 시스템을 극력으로 전동화한 비행기를 More Electric Aircraft(MEA)라고 부르는데 그 주요 목적은 환경부하 및 연비와 운용비용의 절감이다. 보잉사의 B787은 최신 MEA인데 엔진 추기를 폐하고, 대신 엔진축 출력에 의한 발전기를 대규모화한 결과, [그림 6]에 보이는 바와 같이 발전용량이 25년 전에 비해 5배 가까이 증가했다.

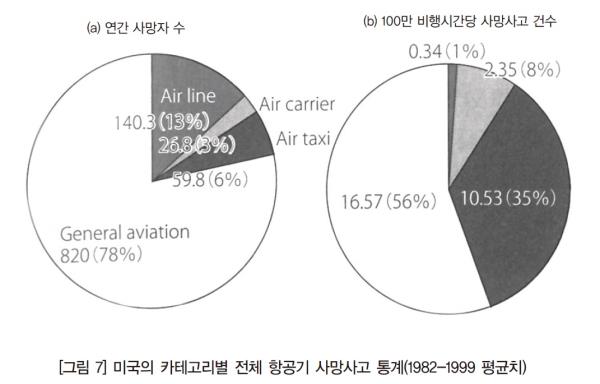

25년 후의 비행기 25년 후의 여객기는 발전기 용량이 현재에 비해 더욱 커지겠지만, 엔진은 획기적인 돌파구가 없는 한 여전히 제트엔진 그대로일 가능성이 높다. 한편, 소형의 몇 인승 비행기 중 현재 가솔린 엔진을 탑재한 것들의 대부분이 전기비행기로 치환되고 있다. 그것은 앞서 기술한 전기비행기의 동향과 더불어 미국의 연방항공국(FAA: Federal Aviation Administration)이 향후 5~10년 안에 스포츠기와 같은 소형급 전기비행기가 실용화될 것으로 전망을 내세우며 현재 내공성 기준 책정 준비를 진행하고 있다는 점에서도 살펴볼 수 있는 대목이다. 전지용량의 제약에 따른 항속거리와 페이로드 부족과 관련해서는 NEDO의 ‘2차전지 기술개발 로드맵2013’ 에 따르면 2020년도의 전지성능 목표치로 현재의 2배 이상에 달하는 에너지 밀도를 설정하고 있으며, 그 값이 실현되면 25년 이후가 아닌 2020년도의 전지성능일지라도 실용적인 항속거리를 충분히 확보할 수 있다. 자동차용 2차전지의 수요증가에 의해 촉진되는 기술의 진보도 기대할 수 있는 부분이다. 전기비행기의 실용화가 이루어지면 앞서 설명한 대로 운항 비용 면에서 압도적인 우위성을 갖기 때문에 에어택시의 보급도 실현 가능해진다. 현재의 에어택시는 운항비용이 비교적 고가이기 때문에 널리 보급되지는 않았지만, 전기비행기화되면 일정도 목적지도 자유로운 항공 이동이 여객기와 비슷한 수준의 운임으로 제공될 수 있다. 또, 그 이후에는 자가용 비행기(퍼스널 모빌리티)의 보급이 예상된다. 단, 비행기가 퍼스널 모빌리티로 보급되려면 운항비용의 벽을 넘어 「안전성」의 높은 장벽을 극복해야 한다. [그림 7]에 비행기의 사고건수와 사고율의 통계결과를 나타냈다. 항공사가 운항하는 여객기에 비해 몇 인승의 소형기(General Aviation=일반항공기)는 사고율이 현격하게 크다. 그 이유는 파일럿의 미숙함과 기상의 영향을 받기 쉽다는 점에 있다. 이것은 플라이 바이 와이어 장치를 도입하면 많은 부분이 개선되지만, 현재의 소형기에서는 비용, 중량, 크기 등이 적합하지 않아 플라이 바이 와이어 장치의 적용이 진전되고 있지 않다. 그러나 25년 전에 여객기에 채용된 플라이 바이 와이어 기술은 현재, 브레이크 바이 와이어(Brake by wire), 스티어 바이 와이어(steer by wire) 등의 기술로 형태를 바꾸어 자동차 업계에 파급, 저코스트화가 이루어짐에 따라 25년 후에는 소형 비행기에도 적용 가능한 새로운 형태로 발전될 가능성이 있다. 특히 전기비행기의 경우, 전동모터와 스로틀 레버 사이에 필연적으로 컴퓨터가 개재하고 있는 데 전동모터의 응답성이 가솔린 엔진보다 현격하게 높다는 우위성을 가지므로 추력제어의 자동화 기술이 플라이 바이 와이어 장치를 보강하는 역할을 맡아 소형기의 안전성을 비약적으로 향상시킬 수 있다. 비행기 대국인 미국에서는 이미 자택에서 직장까지 비행기로 통근하는 자가용기 보유자도 있는데 향후 비행기의 퍼스널 모빌리티화가 진전되면 일상생활에서의 시간과 공간의 자유도가 비약적으로 확대될 것으로 전망된다.

JAXA에서의 전기비행기의 연구개발 JAXA(일본 우주항공연구개발기구)에서는 미래의 항공기 기술로서 비행기 전동화 기술이 중요하다는 인식 하에 2014년도 비행실증을 목표로 전동모터 글라이더 비행에 관한 사업 “FEATHER”(Flight demonstration of Electric Aircraft Technology for Harmonized Ecological Revolution)를 실시했다. 본 사업에서는 기존의 모터 글라이더 엔진을 전동모터로 교체하여 전동화를 도모하고, 독자 개발한 전동추진시스템의 성능 및 새로운 기능의 실증을 목표로 하고 있다. [그림 8]에 시험기의 개요를 나타냈다. 본 사업을 통해 기술과제의 추출 및 전기비행기를 안전하게 비행시키는 기술을 획득하고, 앞으로 비행기 전동화 기술의 발전을 위해 다양한 성과들을 활용해 나갈 계획이다.

<Energy News>

http://www.energy.co.kr

|