에너지전환 시대에 재주목받고 있는 가변속 양수발전 ESS로서의 운영 능력 검증…양수발전 신기술의 국산화 시급 양수발전은 전 세계 수력발전의 12%를 차지하는 주요 발전 수단이다. 최근 탄소중립이 글로벌 트렌드(Global Trend)로 각광받으면서 탄소배출 없는 친환경 발전방식인 양수발전이 새로이 주목받고 있다. 우리나라는 세계 상위 10위 내에 드는 양수발전 강국이지만, 세계 양수발전량의 50% 이상 차지하는 3국(미국, 중국, 일본)과 비교하면 아직도 갈 길이 멀다. 곧 발표될 정부의 『11차 전력수급기본계획』에서 소규모의 양수발전 설치계획이 반영될 것으로 예측된다. 전문가들은 신재생에너지 전환의 당위성을 확보하기 위해서는 양수발전 신기술의 국산화가 필요하다고 입을 모으고 있다.

정리 편집부 자료 KHA, ENETNEWS 외

양수발전의 원리 (출처: 한국수력원자력 누리집 갈무리) 양수발전의 원리 (출처: 한국수력원자력 누리집 갈무리)

양수발전이란 상부저수지와 하부저수지 사이의 높이차에서 발생하는 위치에너지를 이용한 수력발전 중 하나이다. 상부저수지와 하부저수지를 도관으로 연결하고 저수지 간에 물을 이동시켜 발전한다. 발전 시에는 상부저수지에서 취수한 물을 터빈을 통해 방류해 전기를 생산하고, 양수(pumping) 시에는 전력망의 전기에너지를 이용해 하부저수지에 저장 중인 물을 상부저수지로 이동시킨 후 저장해 다음 발전 시에 대비한다. 즉, 간접적으로 전력을 저장해 이용하는 것과 유사하다고 볼 수 있어 일종의 대규모 에너지저장장치(ESS)라고 볼 수 있다.

다양한 ESS가 개발 및 운영 중이나, 실제로 유틸리티 급에서 안정적으로 장기간 운영될 수 있는 설비는 몇 종류의 배터리, 양수발전 등 손에 꼽을 수 있을 정도로 제한적이다. 그중 양수발전은 기술 성숙도와 오랜 기간 전 세계에서의 운영을 통해 안정적인 운영 능력이 검증되었다고 볼 수 있다.

1980년 청평 양수발전소 준공식 (출처: 한국향토문화전자대전) 1980년 청평 양수발전소 준공식 (출처: 한국향토문화전자대전)국내 수력발전 중 절반이 양수발전…7곳에서 16호기 운영 양수발전의 역사는 100년이 넘는다. 세계 최초의 상업 양수발전소는 1907년 스위스 샤프하우젠(Schaffhausen)의 엥게바이어 저수지에 만들어진 발전소로 알려져 있다. 이후 1930년대 이탈리아에 발전기-전동기를 병행하는 현대적인 형태의 양수발전소가 들어섰고, 비슷한 시기 미국과 일본에도 같은 방식의 발전소가 세워졌다. 우리나라 최초의 양수발전소는 1980년 4월 경기 가평군 호명산에 세워진 청평 양수발전소다. 당시 약 5년간 1천억 원의 예산과 연인원 95만 명이 투입되어 준공됐다.

현재 우리나라에는 총 7곳(양양, 예천, 산청, 무주, 삼랑진, 청송, 청평)에서 16호기의 양수발전소가 운영되고 있다. 가장 설비 용량이 큰 곳은 양양 양수발전소로 1,000MW 규모다. 가장 설비 용량이 작은 곳은 청평 양수발전소로 400MW(200MWx2대)에 불과하지만, 이곳은 국내 첫 양수발전소라는 상징성과 상부댐인 호명호수가 유명 관광지인 까닭에 지역 관광산업에 크게 이바지하고 있다.

[그림 1] 국내 양수발전소 운영 현황 (자료: 한국수력산업협회) [그림 1] 국내 양수발전소 운영 현황 (자료: 한국수력산업협회)

양수발전 설비 용량 세계 1위인 중국은 31,490MW, 2위인 일본은 27,637MW, 3위인 미국은 22,855MW 수준이다. 비록 세계 강국에 비하면 미미한 수준이지만, 국내에서 양수발전의 위상은 무시할 수준이 아니다. 수력발전 중 양수발전의 양이 절반 가까이 차지하고 있기 때문이다. 국내 양수발전은 한국수력원자력(이하 한수원) 단독 체제로 운영되며, 총 4.7기가와트(GW) 규모의 설비를 독점 보유하고 있다.

양수발전소의 수직축 2단 프랜시스 펌프수차 조감도(위)와 펌프수차의 조립단면도(아래) 양수발전소의 수직축 2단 프랜시스 펌프수차 조감도(위)와 펌프수차의 조립단면도(아래)

전 세계에 100개 넘는 신규 양수발전 프로젝트 진행 중 국제수력협회(IHA)에 따르면, 현재 전 세계에는 100개가 넘는 신규 양수발전 프로젝트가 진행 중이다. 그에 따라 2030년에는 글로벌 양수발전 설비 용량이 238GW에 육박할 것으로 내다보고 있다. 아시아(104GW)와 북미(53GW) 지역이 전체의 65%를 차지하고, 동남아 및 오세아니아(24GW) 남아시아(21GW) 등이 그 뒤를 따를 것으로 보인다. 국제재생에너지기구(IRENA)는 2050년까지 약 352GW의 양수 설비가 필요할 것으로 예상하고 있다.

자타공인 에너지 최강대국인 중국은 2020년 기준 세계 재생에너지 발전 설비 용량(2,020GW)의 40%, 전체 발전량의 27.3%(1위)를 점유하고 있다. 2020년 기준 양수발전 규모가 31GW였던 중국은 2030년까지 120GW로 확대하기 위해 설비를 계속 추가 건설하고 있으며, 장기적으로 양수발전 규모를 680GW까지 확대하는 방안을 논의하고 있다. 또 양수발전으로 생산하는 에너지를 시장 가격으로 보상하고, 용량 요금은 송배전 요금에 추가해 보상 재원을 확보하는 정책도 추진하고 있다.

세계 최대 양수발전소 역시 중국에 있다. 허베이성 펑닝 현에 있는 펑닝 양수발전소의 규모는 3.6GW로, 매년 66억1,200KWh의 전기를 생산할 수 있다. 이는 우리나라 전체 양수발전 설비 용량(4.7GW)에 필적하는 규모이기도 하다. 시공사에 따르면 펑닝 발전소는 ▲설비용량 ▲에너지저장능력 ▲지하 시설 건축 면적 ▲지하 터널 규모 부문에서 세계 1위를 자랑한다.

세계 최대 양수발전소인 펑닝 양수발전소. 중국 허베이성에 위치한다. (출처: Pixabay) 세계 최대 양수발전소인 펑닝 양수발전소. 중국 허베이성에 위치한다. (출처: Pixabay)

미국은 재생에너지 발전량의 20%를 양수발전에서 얻고 있다. 2020년 기준 22.9GW 규모였던 발전 설비를 2030년에 40GW, 2050년에 57GW까지 단계적으로 늘려갈 계획이다. 캘리포니아와 버지니아주 등이 목표량을 확대할 경우 최대 150GW까지도 늘어날 수 있다. 미국신재생에너지연구소(NERL)는 재생에너지 변동성을 완화하려면 120GW의 양수발전 설비가 필요할 것으로 보고 있다.

미국 양수발전 업계는 조 바이든 대통령 체제 출범 이후 비약적으로 성장하고 있다. 바이든 행정부는 2035년까지 탈탄소 전력 시스템 구현을 위해 9조 달러의 예산을 책정했다. 다만 발전기반은 전임 트럼프 행정부가 닦은 것인데, 2018년 미연방에너지규제위원회(FERC)가 분산에너지원의 도매전력 시장 참여를 허가하는 내용의 841 규정을 승인하면서 진입 장벽을 낮춘 것이다. FERC는 2020년 9월에 시장 참여 대상을 소규모 에너지원으로까지 확대하는 2222 규정도 승인했다.

호주 사우스웨일스주에 건설된 ‘스노위 하이드로 투무트-3’ 양수발전소 호주 사우스웨일스주에 건설된 ‘스노위 하이드로 투무트-3’ 양수발전소

바로 이 841, 2222 규정이 양수발전 대중화의 물꼬를 텄고, 그로 인해 미국은 중소 규모 양수발전 개발이 가장 활발해졌다. 전 세계에 95개소가 있는 100MW 이하 양수발전소의 대다수가 미국에서 운영되고 있다.

유럽연합(EU) 또한 수력 및 양수발전의 유연성 확대를 위해 기술개발을 적극적으로 추진하고 있다. EU는 2025년까지 7곳의 양수발전 거점에 1천8백만 유로를 투자하는 《X플렉스 하이드로 프로젝트》를 진행하고 있다. 이 프로젝트에는 유럽 내 전력회사, 제조사, 대학, 연구기관 등 총 19개 기관이 참여한다.

양수발전량 10위권 밖의 국가 가운데서는 호주의 행보가 눈길을 끈다. 호주 정부는 2030년까지 재생에너지 발전 비중 100%를 목표로 호주 전역에 12개의 양수발전소 건설 프로젝트를 진행하고 있다. 이에 양수발전 등 ESS 개발에 적극적 자세로 임하고 있다. 《Battery of Nation》 프로젝트의 하나로 추진되는 태즈메이니아 본토 간 연계선(2,000MW) 증설이 대표적이다. 뉴사우스웨일즈주에 건설 중인 2GW 규모의 스노위 양수발전소는 호주 역사상 최대 엔지니어링 프로젝트로 손꼽힌다.

수력발전의 불모지인 중동에서도 의미 있는 시도가 진행되고 있다. 아랍에미리트(UAE)는 2019년 7월 두바이 남서쪽에서 140km 떨어진 알 하자르산 하타댐 300m 상부에 250MW 규모의 양수발전소를 짓는 계약을 체결하고 공사를 진행하고 있다. 총 4,500억 원이 투입되는 이 프로젝트는 UAE 최초의 양수발전소로 인근 태양광 발전단지의 전력 활용을 극대화하는 것이 목표다.

[그림 2] Zero Terrain Paldiski 지하 장기 에너지저장소 [그림 2] Zero Terrain Paldiski 지하 장기 에너지저장소

에스토니아 최초의 PHS 프로젝트 《Zero Terrain》

에스토니아 기후부는 “2030년까지 100% 재생에너지를 사용한다”는 목표 달성을 위해 에너지 기업인 Zero Terrain(제로 터레인)과 업무협약을 체결했다. Zero Terrain은 이번 협력을 기반으로 정부와 긴밀히 협력하면서 재정 확보와 시장에서의 문제 해결 등 에스토니아에서 양수 발전 에너지저장(PHS) 프로젝트 실현이 가능한 솔루션 모색에 나서게 된다.

에스토니아 북서부의 항구도시인 팔디스키(Paldiski)에 위치한 500MW급의 Zero Terrain Paldiski 지하 장기 에너지저장소는 기존의 PHS 기술을 상당 수준 발전시켜 평지는 물론 어떤 지형에서도 구축 가능해졌다.

[그림 3] 양수발전의 가치와 편익 [그림 3] 양수발전의 가치와 편익

Zero Terrain은 에스토니아 정부가 진행 중인 응용연구 프로그램을 통해 198만 유로의 보조금을 받게 되며, 정부에서 추진 중인 《Zero Terrain Project》 개발과 함께 기술 수출 지원에 도움을 받게 된다. 해당 보조금은 Zero Terrain이 진행하는 모듈형 디자인 개발에 투입되며, 다른 국가에서 진행하는 개발 활동 착수금에도 쓰이게 된다. 아울러 신규 투자자 유치에도 사용될 예정이다.

Zero Terrain Paldiski는 에스토니아의 전반적인 에너지 시스템 측면에서도 주목할만한 이정표에 해당한다. 팔디스키 양수 에너지저장소(Paldiski Pumped Hydro Energy Storage) 플랜트는 유럽 공동의 경제이익을 다루는 EU Project of Common Interest(PCI 프로젝트)의 일환이다. 이 프로젝트는 발트해 연안국 북부 지역에 위치한 유일한 그린필드 양수 에너지저장 프로젝트로, 에스토니아에선 최대 규모의 시설이 될 전망이다.

『제28회 한국전기산업대전-한국발전산업전』에서 선보인 한수원의 양수발전 전시관 『제28회 한국전기산업대전-한국발전산업전』에서 선보인 한수원의 양수발전 전시관에스토니아 최초의 장기 에너지저장 프로젝트인 Zero Terrain Paldiski는 2022년 12월에 본 건물 건축허가를 받았다. 양수발전소 건설은 2025년에 개시될 예정이다. 12시간이 걸리는 플랜트 운영 주기 동안 Zero Terrain Paldiski는 에스토니아 전체 가구의 일일 평균 에너지 소비량보다 조금 더 많은 6GWh급의 전력을 생산해 자국 전력망 시스템에 공급을 담당하게 된다.

한편, Zero Terrain은 에스토니아의 에너지 기업인 AS Alexela, 발트해 연안국과 폴란드에 재생에너지를 공급하는 Sunly AS, 에스토니아의 스타트업인 Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ, Ronnivara OÜ 등 다양한 기업들이 공동 소유한 형태로 운영되고 있다.

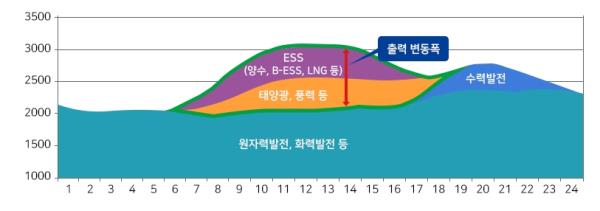

양수 시 출력조절 가능한 가변속 양수발전이 대세 양수발전의 장점은 ▲자체 기동 가능 ▲전력 계통 안정화 ▲친환경 등을 꼽을 수 있다. 특히 비상시 3분 안에 전력을 공급할 수 있는 점은 양수발전의 에너지저장장치(ESS)적 특성을 잘 보여준다. 향후 변동성 재생발전원의 규모가 증가할 것으로 예상됨에 따라, 계통에서 부하 이동(load shifting)을 통한 부하 평탄화와 변동성 대응을 위한 설비의 중요성이 점차 커지고 있다. 이에 따라 기존 정속양수에 비해 양수시에도 출력조절이 가능한 가변속 양수발전에 대한 관심이 높아져 왔으며, 최근 국내에 도입되는 양수발전 설비형태도 가변속 양수발전 설비로 이루어지고 있다.

양수발전은 1900년대부터 사용되던 발전방식이다. 기존 양수발전은 정속양수라고 부를 수 있다. 이는 양수 시에도 일정한 전력을 소비해 하부저수지에 있는 물을 상부로 이동시키기 때문이다. 이와 달리, 가변속 양수발전은 영어로 variable speed pumped hydro 혹은 adjustable speed pumped hydro로 불린다. 이름에서 알 수 있듯이 발전 및 양수 시에도 출력을 조절할 수 있다. 가변속 양수발전에서는 주파수 변환기(frequency converter)를 통해 모터-발전기의 속도를 조절하는데, 이로 인해 기존의 양수발전에 비해 발전모드 및 펌핑모드일 때 빠른 출력변동이 가능하다.

가변속 양수발전(AS-PSH)은 출력 속도를 조절할 수 있는 발전 설비다. 발전기와 모터 구동법에 따라 ‘이중 공급 유도 모터(DFIM, Double Feeder Induction Motor)’와 ‘컨버터 공급 동기 모터(CFSM, Converter Fed Synchronous Motor)’ 방식으로 나뉜다. 두 기술은 출력변동 폭, 경제성 등에서 큰 차이를 보이는데, 이는 결국 정격 컨버터(full converter) 사용 여부에 따른 반응속도 및 비용 차이에서 비롯된다.

일본, 유럽 등이 도입하고 있는 DFIM은 회전자(회전 기계에서 회전하는 부분) 전류의 주파수를 조정해 고정자(발전기, 전동기 등에서 고정된 부분) 주파수 및 전압은 유지하면서 동기 속도의 ±10% 안에서 가변속 운전이 가능하다. 즉 주파수로 출력을 제어하는 것이다. CFSM은 동기 모터가 정격 컨버터를 통해 전력망에 연결되는 방식이다. 주로 100MW 미만 소형 발전장치에 활용된다. CFSM의 가장 큰 장점은 출력 변동폭을 0~100%로 자유롭게 조절할 수 있다는 것이다. 다만 컨버터 구축에 따른 비용 부담이 있고, 전력 소비가 많은 상황에서 실효성이 떨어지는 단점이 있다. 또 상대적으로 컨버터 손실률이 높아 100MW 이상 양수발전 시설에는 적용이 어렵다. 요약하자면, CFSM가 성능 면에서는 우위를 보이나, 정격 컨버터를 사용해야 하는 제약이 있어 비교적 소형 컨버터를 사용하는 DFIM 방식이 높은 출력에는 더 적절하다.

별치식(Ternary) 양수발전 기술은 ▲수차 ▲발전기 ▲펌프 ▲전동기를 모두 따로 설치하는 방식이다. 별치식 발전은 모드 간 전환이 빠르고 운전 범위가 넓은 게 특징이다. 에너지경제연구원 관계자는 “가역식 발전은 발전 모드에서 양수 모드로 전환 시 회전 방향이 역전되어야 한다”며 “반면 별치식은 동축에 펌프와 터빈을 따로 설치해 방향전환 없이 유연하게 사용할 수 있다”고 설명했다.

가변속 양수발전의 선두주자는 일본, 스위스도 적극적 가변속 양수발전의 특징은 출력 조정범위가 넓어 계통에 더 원활한 운영 예비력을 제공할 수 있다는 점이다. 전력망 수요에 맞게 회전 속도를 조절하면서 출력을 조율, 발전 효율성을 개선하는 게 가능하다. 유·무효 전력의 독자 제어를 통해 계통에 필요한 전압을 제때 지원할 수도 있다. 즉 계통 안정성을 유지하면서 필요할 때는 보조 서비스를 제공할 수 있는 유연성까지 갖춘 셈이다.

국제수력협회(IHA)에 따르면 2019년 기준 전 세계 7개국(독일, 슬로베니아, 스위스, 프랑스, 포르투갈, 중국, 일본)에서 총 17곳의 가변속 양수발전소가 운영되고 있다. 이 가운데 10곳은 일본에 있다. 일본은 자타가 공인하는 양수발전 선진국이다. 1987년 간사이전력은 세계 최초의 가변속 양수발전소인 나루데발전소(22MW)를 건설했다. 가장 최근 사례는 2015년에 홋카이도전력이 지은 쿄고쿠발전소로 총 200MW 규모다.

2000년대 이후 가변속 양수발전소 건설에 가장 적극적인 나라는 스위스다. 스위스는 2030년 운영을 목표로 220MW 규모의 가변속 양수발전기 3기를 짓고 있다. 중국은 2025년 운영을 목표로 펑닝 지역에 가변속 양수발전 설비 2기(각 300MW)를 구축하고 있으며, 일본 또한 400MW 규모의 가변속 양수발전기 1기를 증설하고 있다.

국내 가변속 양수발전 3기 건설 결정… 2035년 준공 예정 우리나라는 2002년 확정된 예천 양수발전소(2012년 준공) 이후 10년 넘게 신설 계획이 없다가 2017년 『제8차 전력수급기본계획』을 통해 강원 홍천군, 경기 포천시, 충북 영동군에 건설이 결정됐다. 신재생에너지 비중 확대로 전력 계통 불안정성에 대한 우려가 커지면서 15년 만에 신축하게 된 것이다. 첨단 ESS 개발이 가속화되는 상황에서 대용량, 기동전력장치로서의 가치를 입증한 셈. 실제로 2011년 9월 전력수요 급증에 따른 순환정전 사태가 발생했을 때 양수발전소가 가정 먼저 긴급 전력생산에 동원되기도 했다. 전력을 생산하기까지 원자력발전은 약 24시간, 석탄은 약 4시간, 복합 화력은 약 2시간 걸리지만, 양수발전은 3분 만에 가능하다. 그래서 양수발전소를 ‘3분 대기조’라고 부르기도 한다.

『제8차 전력수급기본계획』에서 2GW의 신규 양수설비 도입계획이 최초로 언급된 이후, 『제9차 전력수급기본계획』에서는 펌핑 시 출력이 가능한 설비로 필요 기술을 명문화하고, 2034년까지 1.8GW를 도입하는 것으로 조정했다. 이후 한국수력원자력은 영동·홍천·포천 3개 소를 선정하고 건설에 착수했다. 또한 『10차 전력수급기본계획』에서는 변동성 재생발전원 증가에 대응하기 위해 장주기 ESS의 추가필요성을 제시하고, 이에 따라 2036년까지 1.75GW의 신규 양수발전 도입계획을 제시했다. 이를 위해 정부는 5조2000억 원의 사업비를 투입한다.

2020년 12월, 정부는 『제5차 신재생에너지 기본 계획』 중 에너지저장기술 고도화를 위한 중점투자 분야로 양수발전을 명시하고, 저장기술별 적정 저장계획을 정례적으로 수립·평가하도록 했다. 이에 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 한국에너지기술평가원(KETEP) 등은 수차발전기 주요 기기의 국산화, 수출형 친환경 고효율 양수발전, 분산전원용 양수발전 기술(500kW 이하) 등 연구를 이어오고 있다.

2023년 12월, 정부는 『10차 전력수급기본계획』을 이행하기 위해 사업자선정을 진행했고, 한수원이 제시한 합천과 중부발전이 제시한 구례를 우선사업자로, 적격기준을 통과한 한수원(영양), 한국중부발전(봉화), 한국동서발전(곡성), 한국남동발전(금산)도 예비사업자로 선정됐다. 해당 사업이 완료되면 국내에는 총 7GW 이상의 양수발전이 운영되며, 그중 약 절반인 3.55GW는 가변속 양수발전이 차지할 것으로 전망된다. 이들은 2035년부터 순차적으로 준공할 예정이다.

가변속 양수발전은 신재생에너지의 출력 변동성 대응에 큰 도움이 될 수 있다. 『제8차 전력수급기본계획』에 포함된 가변속 양수발전기 3기가 2030년에 모두 투입됐을 때 추정할 수 있는 전력 공급량은 4만5천MWh로, 하루에 1만7천여 가구가 쓸 수 있는 양이다. 또 가변속 양수발전은 순간적으로 소비 출력을 조절하여, 양수 중 계통에 운영 예비력을 제공할 수 있다. 선진국의 사례에 비춰볼 때 양수 중 제공할 수 있는 최대 예비력 용량은 33%로 추정된다.

우리나라에서 가장 최근에 준공된 예천 양수발전소 상부댐 (출처: Pixabay) 우리나라에서 가장 최근에 준공된 예천 양수발전소 상부댐 (출처: Pixabay)

양수발전 신기술의 국산화 시급 한편, 가변속 양수발전은 기존 양수 설비보다 투자비가 1.3~1.4배 정도 더 든다. 펌프와 터빈을 별로도 설치하는 별치식 양수발전은 주파수 조정 폭이 넓은 것이 특징이지만 가격이 기존 설비보다 1.7배 높다. 이처럼 양수발전 신기술은 기존 방식보다 가격이 높음에도 불구하고 유럽은 가변속 방식과 별치식 양수발전을 늘리는 데 주력하고 있다. 최근 재생에너지가 급격하게 늘기 때문이다. 태양광, 풍력 등 재생에너지는 자연에너지를 이용한다는 측면에서 연료비용이 ‘0’인 장점이 있지만 발전이 불규칙하다. 그런 만큼 양수발전 신기술을 채용해 재생에너지의 단점에 대응하며 전력을 저장할 필요가 있다. 그렇지 않으면 독일처럼 남아도는 전기를 이웃 나라 폴란드에 돈을 주고 밀어내는 일이 벌어지게 된다.

한국의 양수발전 설비 비용이 미국보다 다소 낮은 만큼, 양수발전 신기술의 높은 가격을 상쇄할 수 있을 것으로 전문가들은 보고 있다. 그러므로 우리 정부가 풀어야 할 과제는 양수발전 신기술의 국산화다. 곧 발표될 정부의 『11차 전력수급기본계획』에서 2~3GW 규모의 양수발전 설치계획이 반영되었기에 전문가들은 “양수발전 신기술의 국산화가 시급하다”고 입을 모으고 있다. 이미 가변속 방식의 양수발전 기술을 가진 일본 기업이 한국에서 영업을 강화하고 있다. 어렵게 진행하고 있는 재생에너지 확대의 과실을 외국에게 내준다면 에너지전환의 당위성을 확보하기 어려워지기 때문에 국산화가 더욱 필요해 보인다.

한편, 정부에서는 2년마다 장기 전력수급 전망을 토대로 발전원별 구성비, 송·변전 설비 계획 등을 담은 전력수급기본계획(전기본)을 수립한다. 올해 수립하는 11차 전기본은 2024~2038년 기간의 계획을 담는다. 11차 전기본은 에너지 안보를 위한 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 추진한다. 이를 위해 ▲경제성(비용 효율성) ▲환경성(온실가스 감축) ▲안전성 등을 함께 고려하며, 전원 믹스는 실현 가능하며 균형 잡힌 체계를 구성한다는 방침이다.

<Energy News>

http://www.energy.co.kr

|